функции и строение :: SYL.ru

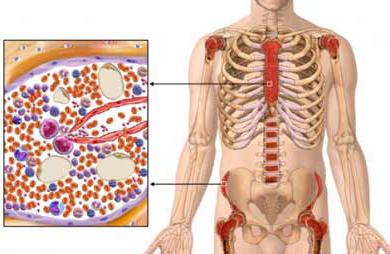

В составе крови человека имеется множество групп клеток, каждая из которых отвечает за собственную функцию. Часть из них необходима для доставки кислорода ко всем тканям организма. Другие способствуют остановке кровотечения. Третьи обеспечивают защиту организма от различных вредных веществ. Для того чтобы все эти клетки нормально функционировали, им необходимо постоянно обновляться. Для этого и существует красный костный мозг. Он является основным органом кроветворения. Именно там происходит образование и размножение клеток. Благодаря этому костный мозг обеспечивает 2 важнейших функции организма – кроветворение и иммунитет.

Красный костный мозг: строение органа

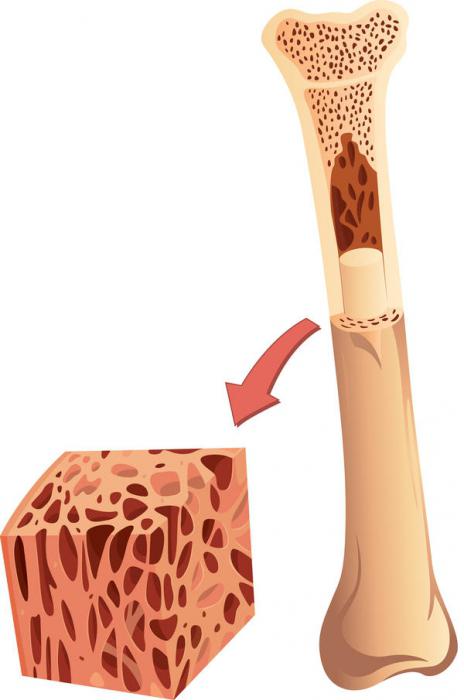

Костный мозг – это полужидкое вещество, имеющее тёмно-красный оттенок. Если собрать все его части воедино, то общая масса составит около 2-3 кг. Красный костный мозг человека распределён по всему организму. Большая его часть сосредоточена в тазу и ребрах. Также он имеется в длинных трубчатых костях (в конечностях). Кроме того, часть этого органа расположена в позвонках. Красный костный мозг состоит из 3 видов клеток. К ним относятся:

- Недифференцированные элементы. По своему составу они напоминают клетки эмбриона. Эти частицы не имеют определённого направления развития, в связи с чем их называют стволовыми клетками. Они не способны к самовоспроизведению, так как при делении образуют предшественников кроветворной или иммунной системы. По этой причине недифференцированные клетки находятся в ограниченном количестве. Они имеют огромное значение для современной медицины.

- Мультипотентные клетки. Эти элементы костного мозга являются низкодифференцированными. При их делении образуются лейкоцитарный или эритроцитарный росток кроветворения. Помимо этого, их дочерними клетками являются мегакариобласты – предшественники тромбоцитов.

- Зрелые ростки кроветворной системы. К ним относятся: эритро-, лимфо-, моно-, гранулоцитарные и макрофагальные клетки.

Развитие костного мозга

Красный костный мозг начинает своё развитие со 2-го месяца после зачатия. В этот период его можно обнаружить лишь в ключице зародыша. Через 1-1,5 месяца он начинает появляться во всех плоских костях плода. В этом периоде он выполняет остеогенную функцию. Другими словами, способствует образованию костной ткани у зародыша. На 12-14-й неделе развития кроветворные клетки начинают появляться вокруг сосудов плода. Приблизительно с 5-го месяца после зачатия многочисленные костные перекладины распадаются. В результате этого образуется костномозговой канал. Примерно на 28-й неделе развития этот орган становится кроветворным. В это же время его клетки заполняют трубчатые кости конечностей. У плода в основном развивается эритроидный росток кроветворения. У новорожденного в диафизах трубчатых костей появляются жировые клетки. В то же время эпифизы заполняются новыми очагами кроветворения.

Красный костный мозг: функции органа

Как уже говорилось, костный мозг является органом кроветворной и иммунной систем. Кроме того, именно он обеспечивает созревание стволовых клеток. Кроветворная функция костного мозга заключается в продукции предшественников эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Каждая из этих клеток имеет жизненно важное значение для нашего организма. Обеспечение иммунитета – тоже немаловажная функция. Благодаря ей организм человека может побороть все чужеродные частицы, которые ему угрожают. Клетки красного костного мозга, отвечающие за иммунитет, называются лимфоцитами и макрофагами. В последние годы изучение этого органа всё больше занимает умы учёных. Это связано с тем, что, помимо своих основных функций, он вырабатывает недифференцированные, или стволовые, клетки. Данное открытие стало большим прорывом в медицине, благодаря новым возможностям лечения тяжёлых заболеваний.

Обеспечение кроветворной функции организма

Красный росток костного мозга образуется при делении полипотентной клетки-предшественницы. В свою очередь, он может продолжить своё развитие как лейко- или эритроцитарная группа элементов крови. Также при делении клетки красного ростка образуются мегакариобласты. Они являются предшественниками тромбоцитов. Все эти клетки составляют кровь человека. Эритроциты необходимы для переноса кислорода ко всем тканям организма. Это очень важная функция крови, так как без неё наступает гипоксия, и человек может погибнуть. Лейкоциты являются белыми кровяными тельцами, которые необходимы для защиты организма от бактериальных и вирусных инфекций. Благодаря им в случае опасности в силу вступает защитный механизм – воспаление. Он направлен на уничтожение микробов и вытеснение их из организма. Тромбоциты нужны для остановки кровотечения.

Связь красного костного мозга с иммунитетом человека

Основной механизм защиты нашего организма от вредных агентов – это иммунная система. Красный костный мозг является одним из её центральных органов. Это связано с тем, что в нём созревают клетки гуморального иммунитета – В-лимфоциты. Их действие направлено на устранение инфекций в организме. Кроме того, они тесно связаны с другими клетками иммунной системы – Т-лимфоцитами. Эти элементы образуются в вилочковой железе. Их функция – обеспечение клеточного иммунитета. Помимо В-лимфоцитов, в красном костном мозге образуются макрофаги. Они нужны для захвата крупных чужеродных частиц и их уничтожения. При патологии костного мозга страдает вся иммунная система организма. Поэтому его защитная функция, как и кроветворная, является жизненно необходимой.

Диагностика патологий костного мозга

Заподозрить заболевания костного мозга можно по различным симптомам. Чаще всего при серьёзных патологиях этого органа дефекты заметны уже в период новорожденности. В некоторых случаях заболевания костного мозга являются приобретенными. Чаще всего они обнаруживаются по изменениям лабораторных анализов. Клиническими проявлениями патологий костного мозга могут быть слабость, потеря в весе, кровотечения, геморрагические высыпания на теле. При подозрении на заболевания костного мозга проводят ряд анализов. Они помогают уточнить диагноз. К этим анализам относятся коагулограмма, мазок крови, а также биопсия костного мозга. Обнаружить патологию могут врачи-гематологи или онкологи.

Заболевания красного костного мозга

К заболеваниям костного мозга относят различные виды анемий и лейкозов. Некоторые из них являются врождёнными и передаются по наследству, другие – возникают в процессе жизни. Например, В-12-дефицитная анемия чаще всего встречается у больных после резекции желудка. При этой патологии меняется состав не только крови (снижение гемоглобина, увеличение размеров эритроцитов), но и костного мозга. При окрашивании большая его часть становится синего цвета. Апластическая анемия – это заболевание, при котором угнетены все ростки кроветворения. При пункции костного мозга обнаруживается разрастание жировой ткани. Помимо анемий к патологиям кроветворения относятся гемобластозы. При них наблюдается опухолевое перерождение и усиленное размножение клеток костного мозга. Чаще всего встречаются лимфо- и миелолейкозы. При этих патологиях часть клеток усиленно размножается, вытесняя остальные ростки кроветворения. Эти заболевания могут быть острыми и хроническими.

Лечение патологий кроветворения

Выбор метода лечения зависит от самого заболевания, а также от его стадии. При В-12-дефицитной анемии применяют пожизненную заместительную терапию цианокобаламином. При угнетении всех ростков кроветворения требуется трансплантация костного мозга. Некоторые врождённые виды анемий до настоящего времени остаются неизлечимыми. Основным средством от гемобластозов является химиотерапия. В зависимости от вида лейкоза применяют определённую программу лечения. Препараты, входящие в состав химиотерапии, называются цитостатиками. Их действие направлено на подавление патологического роста опухолевых клеток крови. К сожалению, эти лекарства имеют множество побочных действий. В некоторых случаях врачи прибегают к трансплантации костного мозга. Обычно этот метод используются при тяжёлых заболеваниях кроветворения у детей.

Пересадка красного костного мозга

Как известно, красный костный мозг является единственным источником стволовых клеток. Этот вопрос уже несколько десятилетий активно изучается во всех странах мира. Пересадка костного мозга может спасти миллионы людей, страдающих тяжёлыми формами гемобластозов. Помимо этого, стволовые клетки используются в трансплантологии и пластической хирургии.

www.syl.ru

1.2.Функции красного костного мозга в иммунной системе.

Роль его как центрального органа иммунитета заключается в том, что в нем возникает и непрерывно поддерживается популяция исходных клеток, являющихся общим предшественником клеток кроветворной и иммунной систем. Эти предшественники получили название костно-мозговых стволовых кроветворных клеток.

Из костного мозга стволовые клетки поступают в кровь. Этот процесс находится под контролем гипоталамо-гипофизо-адреналовой системы. Понижение выработки адренокортикотропного гормона (АКТГ) приводит к усилению темпа миграции стволовых клеток в кровь. Наоборот, усиление выработки этого гормона приводит к подавлению выхода стволовых клеток из костного мозга.

Красный костный выполняет две главные функции:

· образование и дифференцировка всех клеток крови на основе самоподдерживающейся популяции стволовой клетки

· антигеннезависимая дифференцировка В-лимфоцитов. Источник развития — стволовая клетка.

Красный костный мозг помимо функции кроветворения выполняет также функцию имунногенеза, являясь центальным органом имуногенеза. В красном костном мозге происходит антиген-независимая пролиферация В-лимфоцитов. В ходе этого процесса В-лимфоциты на своей поверхности приобретают имунноглобулиновые рецепторы к разным антигенам. И в таком состоянии отправляются в антиген-зависимые зоны периферических органов кроветворения. [1, 2, 3, 6]

2.Тимус как центральный орган человека.

Т-клетки

происходят из стволовых клеток костного

мозга. На стадии пре-Т

тимоцитов ,

которые образуются из стволовой клетки,

общего предшественника Т – В клеток,

они отправляются

Эта способность Т-лимфоцитов не реагировать на свое называется аутотолерантность. В тимусе происходит жесткий отбор Т- лимфоцитов на толерантность: погибает порядка 99% Т-клеток, заселивших тимус. Этот процесс гибели Т-клеток, реагирующих на своё, называется отрицательная селекция.

Т-лимфоциты распознают антиген в комплексе с белками главного комплекса гистосовместимости с помощью антигенсвязывающего рецептора. Рецептор уникален по своей структуре, способен распознать только один вид антигена. Это означает, что тимус производит миллионы разновидностей антигенсвязывающих рецепторов Т-клеток. Каждый Т лимфоцит несет только один тип рецептора, который определяет специфичность. [1, 2, 5, 6]

2.1.Расположение анатомия и морфология тимуса.

Вилочковая железа состоит из двух неодинаковой величины долей – правой и левой, спаянных рыхлой соединительной тканью. Иногда между главными долями вклинивается промежуточная. По конфигурации вилочковая железа напоминает пирамиду, обращенную вершиной кверху.

Паренхима ее мягкой консистенции, розово-серого цвета. Различают тело и четыре рога вилочковой железы: два верхние (шейные) острые, доходящие иногда до щитовидной железы, и два нижние (грудные) закругленные, широкие, образующие основание вилочковой железы. Реже вилочковая железа может состоять из одной или трех долей и очень редко из большего числа долей (до 6). Шейная часть, более узкая, располагается вдоль трахеи, иногда достигает щитовидной железы. Грудная часть, расширяясь книзу, спускается позади грудины до уровня III-IV межреберья, прикрывая большие сосуды сердца и верхнюю часть перикарда. Размеры и вес железы изменяются с возрастом (возрастная инволюция).

Снаружи вилочковая железа покрыта соединительнотканной капсулой. От нее внутрь органа отходят перегородки, разделяющие железу на дольки. В каждой дольке различают корковое и мозговое вещество. В основе органа лежит эпителиальная ткань, состоящая из отростчатых клеток — эпителиоретикулоцитов. Для всех эпителиоретикулоцитов характерно наличие десмосом, тонофиламентов и белков кератинов, продуктов главного комплекса гистосовместимости на своих мембранах.

Эпителиоретикулоциты в зависимости от локализации отличаются формой и размерами, тинкториальными признаками, плотностью гиалоплазмы, содержанием органелл и включений. Описаны секреторные клетки коры и мозгового вещества, несекреторные (или опорные) и клетки эпителиальных слоистых телец — телец Гассаля (гассалевы тельца).

Секреторные клетки вырабатывают регулирующие гормоноподобные факторы: тимозин, тимулин, тимопоэтины. Эти клетки содержат вакуоли или секреторные включения.

Эпителиальные клетки в субкапсулярной зоне и наружной коре имеют глубокие инвагинации, в которых расположены, как в колыбели, лимфоциты. Прослойки цитоплазмы этих эпителиоцитов — «кормилок» или «нянек» между лимфоцитами могут быть очень тонкими и протяженными. Обычно такие клетки содержат 10— 20 лимфоцитов и более.

Лимфоциты могут входить и выходить из инвагинаций и образовывать плотные контакты с этими клетками. Клетки-«няньки» способны продуцировать а-тимозин.

Кроме эпителиальных клеток, различают вспомогательные клетки. К ним относятся макрофаги и дендритные клетки. Они содержат продукты главного комплекса гистосовместимости, выделяют ростовые факторы (дендритные клетки), влияющие на дифференцировку Т-лимфоцитов.

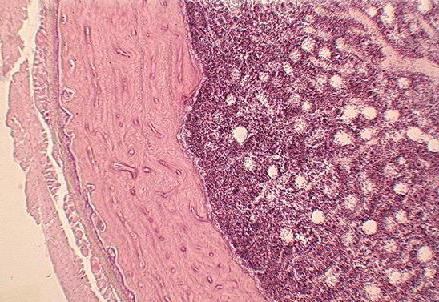

Корковое вещество (cortex) — периферическая часть долек тимуса содержит Т-лимфоциты, которые густо заполняют просветы сетевидного эпителиального остова. В подкапсулярной зоне коркового вещества находятся крупные лимфоидные клетки — Т-лимфобласты, мигрировавшие сюда из красного костного мозга. Они под влиянием тимозина, выделяемого эпителиоретикулоцитами, пролиферируют. Новые генерации лимфоцитов появляются в тимусе каждые 6—9 ч. Полагают, что Т-лимфоциты коркового вещества мигрируют в кровоток, не входя в мозговое вещество. Эти лимфоциты отличаются по составу рецепторов от Т-лимфоцитов мозгового вещества. С током крови они попадают в периферические органы лимфоцитопоэза — лимфатические узлы и селезенку, где созревают в субклассы: антигенреактивные киллеры, хелперы, супрессоры. Однако не все образующиеся в тимусе лимфоциты выходят в циркуляторное русло, а лишь те, которые прошли «обучение» и приобрели специфические циторецепторы к чужеродным антигенам. Лимфоциты, имеющие циторецепторы к собственным антигенам, как правило, погибают в тимусе, что служит проявлением отбора иммунокомпетентных клеток. При попадании таких Т-лимфоцитов в кровоток развивается аутоиммунная реакция.

Клетки коркового вещества определенным образом отграничены от крови гематотимусным барьером, предохраняющим дифференцирующиеся лимфоциты коркового вещества от избытка антигенов. В его состав входят эндотелиальные клетки гемокапилляров с базальной мембраной, перикапиллярное пространство с единичными лимфоцитами, макрофагами и межклеточным веществом, а также эпителиоретикулоциты с их базальной мембраной. Барьер обладает избирательной проницаемостью по отношению к антигену. При нарушении барьера среди клеточных элементов коркового вещества обнаруживаются также единичные плазматические клетки, зернистые лейкоциты и тучные клетки. Иногда в корковом веществе появляются очаги экстрамедуллярного миелопоэза.

Мозговое вещество (medulla) дольки тимуса на гистологических препаратах имеет более светлую окраску, так как по сравнению с корковым веществом содержит меньшее количество лимфоцитов. Лимфоциты этой зоны представляют собой рециркулирующий пул Т-лимфоцитов и могут поступать в кровь и выходить из кровотока через посткапиллярные венулы.

Количество митотически делящихся клеток в мозговом веществе примерно в 15 раз меньше, чем в корковом. Особенностью ультрамикроскопического строения отростчатых эпителиоретикулоцитов является наличие в цитоплазме гроздевидных вакуолей и внутриклеточных канальцев, поверхность которых образует микровыросты.

В средней части мозгового вещества расположены слоистые эпителиальные тельца (corpusculum thymicum) – тельца Гассаля. Они образованы концентрически наслоенными эпителиоретикулоцитами, цитоплазма которых содержит крупные вакуоли, гранулы кератина и пучки фибрилл. Количество этих телец у человека увеличивается к периоду половой зрелости, затем уменьшается. Функция телец не установлена.

Функциональная активность вилочковой железы в организме опосредована, по крайней мере, через две группы факторов: клеточного (продукция Т-лимфоцитов) и гуморального (секреция гуморального фактора).

Т- лимфоциты выполняют разные функции. Образуют плазматические клетки, блокируют чрезмерные реакции, поддерживая постоянство разных форм лейкоцитов, выделяя лимфокины, активируя лизосомальные ферменты и ферменты макрофагов, разрушают антигены.

Гуморальные компоненты иммунной системы — глобулины плазмы и других жидкостей тела, синтезированные макрофагами лимфоузлов, селезенки, печени, костного мозга и др., дезактивирующие чужеродные антигены. Они содержатся в крови, в меньшем количестве — в органах и тканях, отделенных от крови гистогематическими барьерами — коже, слизистых оболочках, мозге, почках, легких, др. Иммуноглобулины осуществляют местные реакции и являются первым эшелоном защиты организма от антигенов. Специфичность иммунных реакций человека сформировалась в предшествующих поколениях благодаря встречам с определенными антигенами.

Электрофоретически выделенные гамма — глобулины сыворотки крови делят на несколько видов При иммунизации первоначально возрастает содержание Ig, затем IgG, а потом и др. Нормальные, или естественные, антитела человека — это антитела жидкостей и тканей здорового человека .

Стрессорные воздействия (психоэмоциональное напряжение, тепло, холод, голодание, кровопотеря, сильная физическая нагрузка) подавляют образование Т-лимфоцитов. Возможными путями реализации стрессорных воздействий на тимус могут быть сосудистый (уменьшение кровотока в железе) и гуморальный (подавляющее митоз клеток влияние кортикоидов и др.). Длительный стресс сопровождается развитием симптомов, сходных с синдромом истощения (wasting — синдром, от англ. waste — расходовать, тратить) в виде нарушений деятельности кишечника, увеличением ломкости ногтей, усилением выпадения волос, нарушением тургора и влажности кожи, снижением иммунитета и др.[1,2, 5, 6]

studfile.net

Какие функции выполняет красный костный мозг в организме человека?

Костный мозг, красный и желтый, состоит не из нейронов и напрямую не относится к нервной системе. В нем не формируются синапсы, и его клетки не осуществляют передачу нервных импульсов. Это особенная система, в которой протекают различные биологические процессы по возобновлению объема и состава крови.

Содержание:

Формирование нервной системы человека и конкретно костного мозга

С того самого момента, когда яйцеклетка и сперматозоид слились, начинается формирование нервной системы человеческого организма. Но только приблизительно с 8-ой недели жизни зародыша в его ключицах появляются первые специализированные клетки красного костного мозга, которые начинают выполнять функцию выработки таких специфических клеток крови, как:

- зернистых лейкоцитов;

- эритроцитов;

- тромбоцитов;

- лимфоцитов.

То есть в эмбрионе начинается создание собственной, автономной иммунной системы. До этого кровь образовывалась в лимфатических узлах, печени и селезенки.

До момента рождения ребенка красный костный мозг, который представляет собой преобразованную ретикулярную ткань, заполняет все ячейки губчатых структур:

- в плоских костях;

- в позвонках хребта;

- в эпифизах трубчатых костях,

и набирает около 1.5% от общей массы тела, постепенно беря на себя функции по выработке и других составных частей крови, которая является и своеобразной транспортной системой организма и важным жидким элементом всей иммунной системы. В новорожденного весь костный мозг – красный, потому что тело стремительно увеличивается и требуется интенсивный синтез новой крови.

По мере замедления набора объема и веса тела человека (начиная с 3-летнего возраста) часть красного костного мозга постепенно переходит в свою «резервную» форму и он становиться – желтым с множеством жировых включений.

У здорового человека в зрелом возрасте костный мозг составляет около 4.6% от общей массы тела, но только около трети его количества пребывает в физиологически активном состоянии и выполняет свои функции по поддержанию и восстановлению нормального состава крови. Желтый же костяной мозг – это тот запас, из которого организм черпает свои восстановительные резервы при травмах и заболеваниях.

Строение и физиология красного костного мозга

Сетчатая (ретикулярная) ткань организма, которая является основой костного (красного и желтого) мозга, состоит из специфических клеток звездообразной формы.

Они, соединяясь между собой, образуют ретикулиновые волокна с различной направленностью (строму). Строма красного костного мозга пронизана многочисленными кровеносными сосудами, которые образуют сложную сеть с венозными синусами, где и происходит пополнение крови необходимыми элементами. Стенки этих сосудистых синусов также состоят с ретикулиновых волокон.

Значительная часть клеток красного костного мозга, которые получили в современной медицине название «стволовые клетки», имеют специфическое физиологическое свойство – они способны превращаться в одну из клеточных форм элементов крови. В венозных синусах вновь образованные клетки крови дозревают перед тем, как поступить в периферическую область венозной части кровеносной системы.

Красный костный мозг пронизан также многочисленными волокнами нервной системы с нервными окончаниями, которые принимают активное участие в кроветворном процессе. В последнее время достоверно установлено, что при различных раздражениях в нервной системе ускоряются и процессы созревания определенных клеток крови, и процессы превращения клеток красного костного мозга из состояния ретикулярной ткани в клетки крови.

Желтый костный мозг при больших кровопотерях довольно быстро может преобразоваться в свою активную форму. При этом строма желтого костного мозга начинает интенсивно заселяться примитивными стволовыми клетками, гемопоэтического происхождения, четырех типов дифференцирования:

- Лимфоидного

- Эритроидного

- Мегакариоцитарного

- Миелоидного

Превратившись в красный костный мозг, он начинает выполнять функции кровообразования. По сути желтый и красный костные мозги являются одной и той же живой структурой ткани, пребывающей в двух различных состояниях: в рабочем и в «резервном».

Роль красного костного мозга при регенерации тканей, организма пораженных болезнью или травмой

Живой организм постоянно находится под атаками микроорганизмов и в процессе даже обычной жизнедеятельности теряет свои клетки. Поэтому он постоянно борется с вирусами, бактериями и микробами, непрерывно выводит остатки погибших клеток и занимается восстановлением поврежденных тканей. И все эти процессы, так или иначе, происходят в крови. Поэтому и клетки крови живут не долго, даже при нормальном функционировании организма в здоровом состоянии, например:

- Эритроциты – 115-130 дней.

- Лимфоцитов – до 200 дней.

- Тромбоцитов – не более 10 дней.

- Гранулоцитов – 4-5 суток, при этом в кровотоке они существуют 5-6 часов, а остальное время в поражаемых инфекцией тканях.

Нейтрофилов (клетки, борющиеся с болезнетворными агентами в крови) – до встречи с бактерией или вирусом.

То есть функцию обновления крови красный костный мозг выполняет непрерывно. Но он еще обладает таким потенциалом, что в экстремальных случаях:

- большая потеря крови

- обширные термические ожоги тела

- глубокие механические травмы

- острое протекание инфекционных заболеваний, и прочее

- способен в течение одной-двух недель восстановить или обновить 60% общей массы крови, которая имеется в здоровом организме. При этом одновременно запускаются механизмы превращения «резервного» желтого костного мозга в красный, и тем самым регенерационные возможности, как минимум, удваиваются.

Важную роль в выполнении костным мозгом функций по восстановлении крови, которая в свою очередь принимает участие во всех процессах регенерации и иммунной защиты в организме, играют стволовые клетки – это современной медицинской уже установлено достоверно. Но полностью механизмы воздействия стволовых клеток на названные процессы еще не изучены. В частности, неизвестно, как они переходят из состояния примитивной клетки в активное состояние полноценной стволовой клетки.

Заболевания, лечение и профилактика рака костного мозга

Костный мозг, который является основой всех восстановительных процессов в организме, достаточно совершенно защищен от негативных воздействий внешней среды.

Тем не менее, он тоже может заболеть и снизить интенсивность выполнения своих функций. Основными болезнями, которые могут поразить костный мозг, являются:

- Увеличение синтеза одного типа клеток при снижении синтеза клеток другого типа.

- Синтез недозрелых и хрупких клеток, которые выпускаются в кровоток и там погибают до того, как они выполнили свои функции.

- Завышенная интенсивность поддержки фиброзных тканей, что ведет к снижению количества активных клеток в красном и желтом костном мозге.

- Недостаток микроэлементов (чаще всего – железа) ведет к снижению синтеза активных клеток.

Рак – неконтролируемое и непрерывное размножение клеток костного мозга, что может привести к такому состоянию, когда орган практически полностью перестает выполнять свои функции.

Признаки заболевания костного мозга раком следующие:

- Малокровие – человек быстро устает, постоянно чувствует слабость в теле, испытывает частые головокружения, сонливость, мышечная слабость, боли в мочевом пузыре и т.п.

- Ощущение постоянной жажды в сочетании с проблемами ЖКТ (периодически возникают тошнота, рвота, запоры).

- Кровотечения из носа, десен и других слизистых оболочек, возникновение гематом без механического воздействия на ткань.

- Снижение иммунитета и возрастание подверженности инфекционным болезням.

- Нарушается сон, в результате чего может возникать болезненная апатия и спутанность сознания.

Онкология костного мозга исключительно сложное и тяжелое заболевание. Поэтому его лечение могут производить только узкие специалисты. До сих пор не установлены сами причины возникновения рака костного мозга. Косвенное влияние на возникновение такой онкологии, предполагается, оказывают:

- Различные инфекционные болезни.

- Ряд патогенных и агрессивных химических веществ.

- Повышенная радиация.

- Катастрофические нервные потрясения.

Практически всегда рак костного мозга сопровождается лейкозом (раком крови). Но лейкоз также может возникнуть и в результате сбоев в функционировании иммунной системы и без онкологической патологии костного мозга.

При лечении рака костного мозга в каждом конкретном случае составляется программа проведения различных процедур. Практически всегда – это очень длительный терапевтический процесс. Прибегают и к радикальному хирургическому вмешательству – к пересадке костного мозга. Тем не менее, случаи излечивания от рака костного мозга крайне редки во всем мире.

Во время просмотра видео Вы узнаете о раке крови.

https://youtu.be/YXGLLJkYs7w

В качестве профилактики заболевания рака костного мозга врачи рекомендуют вести здоровый способ жизни и избегать влияния патогенных факторов. Также полезно упорядочить и разнообразить грецкими орехами и морепродуктами свое питание, и ввести в рацион аптечные препараты из женьшеня и элеутерококка.

improvehealth.ru

Костный мозг

Костный мозг (medulla osseum, bone marrow) — центральный кроветворный орган, в котором находится самоподдерживающаяся популяция стволовых кроветворных клеток (СКК) и образуются клетки как миелоидного, так и лимфоидного ряда.

Развитие

Костный мозг у человека появляется впервые на 2-м месяце внутриутробного периода в ключицеэмбриона, затем на 3-4 -м месяце он образуется в развивающихся плоских костях, а также в трубчатых костях конечностей — лопатках, тазовых костях, затылочной кости, ребрах, грудине, костях основания черепа и позвонках, а в начале 4-го месяца развивается также в трубчатых костях конечностей. До 11-й недели это остеобластический костный мозг, который выполняет остеогенную функцию. В данный период костный мозг накапливает стволовые клетки, а клетки стромы с остеогенными потенциями создают микросреду, необходимую для дифференцировки стволовых кроветворных клеток. У 12—14-недельного эмбриона человека происходят развитие и дифференцировка вокруг кровеносных сосудов гемопоэтических клеток. У 20—28-недельного плода человека в связи с интенсивным разрастанием костного мозга отмечается усиленная резорбция костных перекладин остеокластами, в результате чего образуется костномозговой канал, а красный костный мозг получает возможность расти в направлении эпифизов. К этому времени костный мозг начинает функционировать как основной кроветворный орган, причем большая часть образующихся в нем клеток относится к эритроидному ряду гемопоэза.

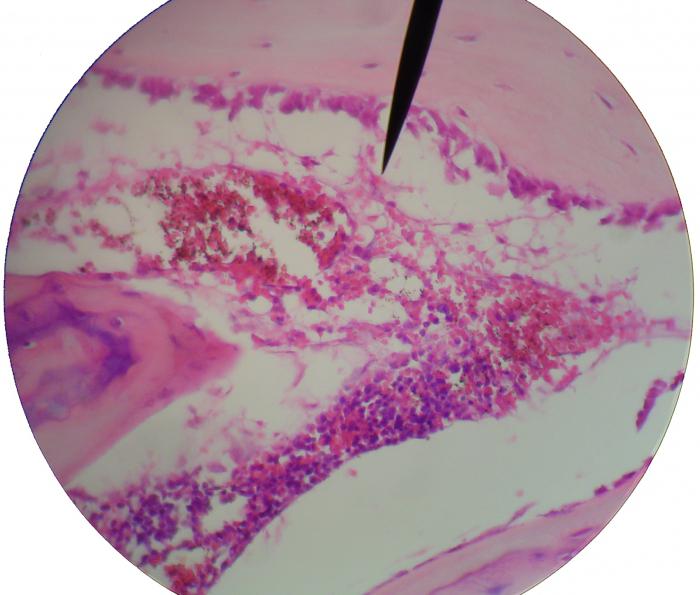

У зародыша 36 нед развития в костном мозге диафиза трубчатых костей обнаруживаются жировые клетки. Одновременно появляются очаги кроветворения в эпифизах.

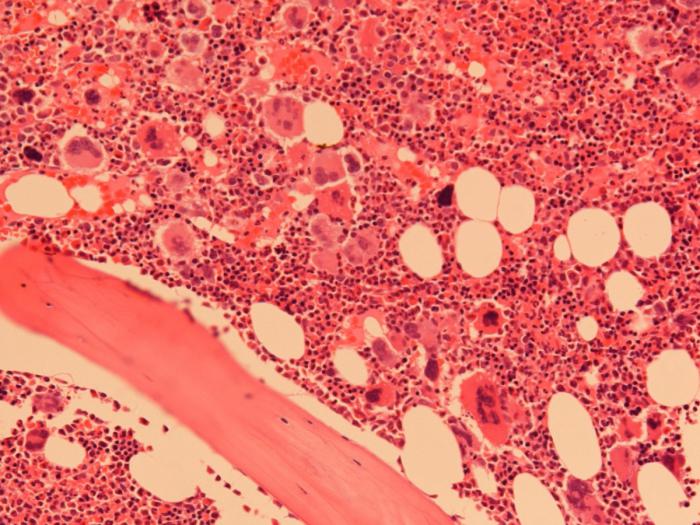

Строение

Во взрослом организме человека различают красный и желтый костный мозг.

Красный костный мозг

Красный костный мозг (medulla ossium rubra) является кроветворной частью костного мозга. Он заполняет губчатое вещество плоских и трубчатых костей и во взрослом организме составляет в среднем около 4 – 5% общей массы тела. Красный костный мозг имеет темно-красный цвет и полужидкую консистенцию, что позволяет легко приготовить из него тонкие мазки на стекле. Он содержит стволовые кроветворные клетки (СКК) и диффероны гемопоэтических клеток эритроидного, гранулоцитарного и мегакариоцитарного ряда, а также предшественники В- и Т-лимфоцитов. Стромой костного мозга является ретикулярная соединительная ткань, образующая микроокружение для кроветворных клеток. В настоящее время к элементам микроокружения относят также остеогенные, жировые, адвентициальные, эндотелиальные клетки и макрофаги.

Ретикулярные клетки благодаря своей отростчатой форме выполняют механическую функцию, секретируют компоненты основного вещества — преколлаген, гликозаминогликаны, проэластин и микрофибриллярный белок и участвуют в создании кроветворного микроокружения, специфического для определенных направлений развивающихся гемопоэтических клеток, выделяя ростовые факторы.

Остеогенными клетками называют стволовые клетки опорных тканей, остеобласты и их предшественники. Остеогенные клетки входят в состав эндоста и могут быть в костномозговых полостях. Остеогенные клетки также способны вырабатывать ростовые факторы, индуцировать родоначальные гемопоэтические клетки в местах своего расположения к пролиферации и дифференцировке. Наиболее интенсивно кроветворение происходит вблизи эндоста, где концентрация стволовых клеток примерно в 3 раза больше, чем в центре костномозговой полости.

Адипоциты (жировые клетки) являются постоянными элементами костного мозга.

Адвентициальные клетки сопровождают кровеносные сосуды и покрывают более 50% наружной поверхности синусоидных капилляров. Под влиянием гемопоэтинов (эритропоэтин) и других факторов они способны сокращаться, что способствует миграции клеток в кровоток.

Эндотелиальные клетки сосудов костного мозга принимают участие в организации стромы и процессов кроветворения, синтезируют коллаген IV типа, гемопоэтины. Эндотелиоциты, образующие стенки синусоидных капилляров, непосредственно контактируют с гемопоэтическими и стромальными клетками благодаря прерывистой базальной мембране. Эндотелиоциты способны к сократительным движениям, которые способствуют выталкиванию клеток крови в синусоидные капилляры. После прохождения клеток в кровоток поры в эндотелии закрываются. Эндотелиоциты выделяют колониестимулирующие факторы (КСФ) и белок фибронектин, обеспечивающий прилипание клеток друг к другу и субстрату.

Макрофаги в костном мозге представлены неоднородными по структуре и функциональным свойствам клетками, но всегда богатыми лизосомами и фагосомами. Некоторые из популяций макрофагов секретируют ряд биологически активных веществ (эритропоэтин, колониестимулирующие факторы, интерлейкины, простагландины, интерферон и др.). Макрофаги при помощи своих отростков, проникающих через стенки синусов, улавливают из кровотока железосодержащее соединение (трансферрин) и далее передают его развивающимся эритроидным клеткам для построения геминовой части гемоглобина.

Межклеточное вещество — В костном мозге это вещество содержит коллаген II, III и IV типа, гликопротеины, протеогликаны и др.

Гемопоэтические клетки или кроветворные диффероны составляют паренхиму красного костного мозга.

studfile.net

ТЕМА: КРАСНЫЙ КОСТНЫЙ МОЗГ, ТИМУС.

Стр 1 из 19Следующая ⇒

Методические рекомендации по изучению материала из предшествующих тем:

1. Виды форменных элементов крови, их функциональное значение

2. Стадии развития клеток крови

3. Локализация эмбрионального и постэмбрионального гемопоэза

4. Регуляция гемопоэза, состав и строение ретикулярной ткани.

5. Проработайте материал лекции, учебника, дополнительной литературы.

6. На основе полученных знаний дайте ответы на контрольные вопросы.

7. Выполните задания.

Цель занятия: изучить развитие, строение, тканевой состав и функции центральных органов кроветворения, научиться определять на микроскопическом уровне структурные элементы красного костного мозга и тимуса.

Красный костный мозг

Красный костный мозг (ККМ) – центральный орган кроветворения и иммуногенеза, в котором из стволовых клеток крови (СКК) развиваются эритроциты, гранулоциты, моноциты, тромбоциты, В-лимфоциты и предшественники Т-лимфоцитов.

Источником развития ККМ является мезенхима. ККМ появляется на 2-м месяце внутриутробного развития в ключицах, на 3-м месяце – в плоских костях, на 4-м – в диафизах трубчатых костей и на 5-6-м месяце становится основным органом кроветворения. У взрослого человека находится в ячейках губчатого вещества плоских костей, позвонков и эпифизах трубчатых костей. Общая масса ККМ составляет 4-5 % от массы тела человека.

Строма ККМ представлена ретикулярной тканью, которая состоит из ретикулярных клеток и межклеточного вещества с ретикулярными волокнами, а также макрофагами, жировыми клетками и остеогенными клетками эндоста. Клетки стромы выполняют опорную, трофическую, регуляторную функции. Благодаря контактному взаимодействию и продукции цитокинов, они создают необходимые условия (микроокружение) для развития гемопоэтических клеток.

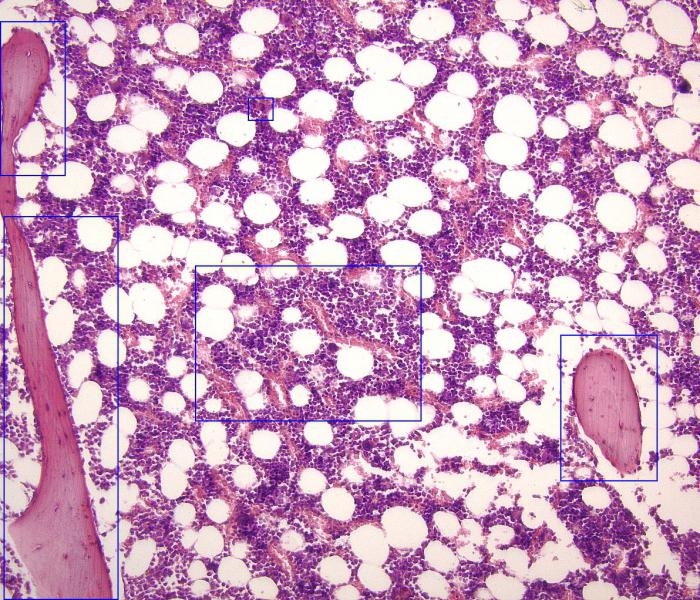

Основная масса СКК на территории ККМ сконцентрирована вблизи эндоста. Развивающиеся форменные элементы крови находятся в виде скоплений. В частности, эритроциты развиваются в составе эритробластических островков. Островки образованы эритроидными клетками, располагающимися вокруг макрофагов, от которых они получают молекулы железа, необходимые для синтеза гемоглобина. Гранулоциты созревают по периферии костномозговой полости, значительная часть их депонируется в ККМ. Мегакариоциты лежат рядом с синусоидными капиллярами, проникая в их просвет своими отростками, которые распадаются на отдельные тромбоциты.

ККМ является центральным органом иммунной системы, т.к. в нем осуществляется антигеннезависимая дифференцировка В-лимфоцитов, в ходе которой они приобретают иммуноглобулиновые рецепторы к разнообразным антигенам.

Зрелые форменные элементы крови поступают в кровоток через стенку капилляров синусоидного типа, которая состоит из эндотелиоцитов и базальной мембраны, имеющих щелевидные отверстия. Большое число синусов, заполненных кровью, придает костному мозгу красный цвет.

Кровоснабжение ККМ осуществляется артерией кости, разделяющейся в костномозговой полости на восходящую и нисходящую ветви. От этих ветвей отходят капилляры, по мере приближения к эндосту они расширяются и превращаются в синусоидные. От стенки костномозговой полости капилляры направляются к ее центру и впадают в вену, диаметр которой равен или меньше диаметра артерии. Поэтому в синусоидных капиллярах высокое давление и они не спадаются.

Желтый костный мозг заполняет диафизы трубчатых костей к 12-18-летнему возрасту, содержит большое количество жировых клеток, не осуществляет кроветворной функции, но при значительных потерях крови, в него вселяются СКК и восстанавливается гемопоэз.

ККМ обладает высокой физиологической и репаративной (после повреждения, кровопотери) регенерационной способностью.

Тимус

Тимус – центральный орган лимфопоэза, в котором происходит антигеннезависимая пролиферация и дифференцировка Т-лимфоцитов из их предшественников, поступающих из ККМ.

Тимус начинает развиваться на 4-й неделе эмбриогенеза из эпителия III пары жаберных карманов. Капсула и трабекулы с кровеносными сосудами формируются из окружающей мезенхимы. Лимфопоэз в тимусе начинается на 8-10-й неделе.

Тимус человека состоит из двух долей, покрыт соединительнотканной капсулой, которая продолжается в перегородки, разделяющие доли на связанные друг с другом дольки. В дольках различается более темное корковое вещество, густо заполненное Т-лимфоцитами (тимоцитами) и более светлое мозговое вещество с меньшей плотностью лимфоцитов.

В основе органа лежит эпителиальная ткань, состоящая из отростчатых клеток (эпителиоретикулоцитов), среди которых выделяют: «клетки-няньки» субкапсулярной зоны (имеют глубокие инвагинации, в которые погружены до нескольких десятков лимфоцитов), опорные клетки, секреторные клетки (вырабатывают факторы, необходимые для созревания Т-лимфоцитов — тимозин, тимопоэтин, тимулин и др.). В мозговой зоне долек имеются тельца тимуса (тельца Гассаля), которые образованы концентрическими наслоениями эпителиальных клеток. Во всех зонах долек тимуса представлены макрофаги, которые фагоцитируют погибшие лимфоциты. На границе коркового и мозгового вещества сосредоточены отростчатые дендритные клетки (происходят из моноцитов), распознающие и уничтожающие Т-лимфоциты с рецепторами к антигенам своего организма. Клетки стромы создают микроокружение, необходимое для развития Т-лимфоцитов.

В корковом веществе тимуса Т-лимфоциты пролиферируют, приобретают рецепторы к антигенам и становятся Т-хелперами, Т-киллерами или Т-супрессорами. При этом большая часть Т-лимфоцитов гибнет и фагоцитируется макрофагами. Из тимуса выходит только около 1% (по другим данным до 5%) от общего числа тимоцитов. В норме гибнут клоны лимфоцитов, запрограммированных на уничтожение клеток собственного организма.

Антигеннезависимая дифференцировка тимоцитов происходит в отсутствие внетимусных антигенов, потому что вокруг капилляров коркового вещества имеется гематотимусный барьер. В его состав входят эндотелиальные клетки капилляров с базальной мембраной, перикапиллярное пространство с макрофагами и межклеточным веществом и эпителиоретикулоциты с их базальной мембраной. Барьер обладает избирательной проницаемостью по отношению к антигену.

В мозговом веществе находятся Т-лимфоциты, имеющие зрелый фенотип и способные выходить в кровоток и возвращаться обратно (рециркулирующий пул), здесь вокруг капилляров нет гематотимусного барьера.

Артерии, поступающие в тимус, делятся на междольковые, от которых вглубь дольки отходят обычно 2 ветви, от одной капилляры отходят в корковое вещество и впадают в подкапсульную вену, которая вливается в междольковую. Вторая ветвь направляется в мозговое вещество, где делится на капилляры, которые собираются во внутридольковую мозговую вену, также впадающую в междольковую вену. Таким образом, имеется раздельное поступление и отток крови коркового и мозгового вещества дольки. Предшественники из ККМ проникают в тимус, а зрелые Т-лимфоциты выходят в кровоток через посткапиллярные венулы на границе коркового и мозгового вещества.

Наибольшего развития тимус достигает в детстве, после полового созревания подвергается возрастной инволюции, замещаясь жировой тканью.

Инфекция, стресс и др. неблагоприятные воздействия на организм вызывают выброс Т-лимфоцитов в кровь и массовую гибель лимфоцитов в корковом веществе (акцидентальная инволюция).

Примеры клинического значения изученных структур.

1. Удаление тимуса или нарушение его функций приводит к развитию иммунодефицитных заболеваний.

2. Гормоны надпочечников и их аналоги, применяемые в клинической практике (кортизон, гидрокортизон, преднизолон) вызывают разрушение лимфоцитов тимуса и его инволюцию, что необходимо учитывать при назначении этих препаратов.

3. Дисфункция тимуса, врожденная или приобретенная (инволюция, опухоль, терапия иммунодепрессантами) – один из факторов патогенеза аутоиммунных заболеваний.

4. При острой лучевой болезни в ККМ отмечается быстро прогрессирующее опустошение, следствием чего является анемия, лейкопения, тромбоцитопения. Для лечения используют пересадки ККМ.

Контрольные вопросы, задачи и задания.

Задание 1. Заполните отчетную карту темы с описанием дифферонов: ретикулярная клетка красного костного мозга (ККМ), ретикулоэпителиальная клетка тимуса, макрофаг ККМ, макрофаг тимуса, тельце тимуса.

Задание 2. Решите ситуационные задачи.

Задача №1. У новорожденного животного удалили тимус. В результате этой операции у него резко снизилась способность к продукции антител. Объясните причину этого явления.

Задача №2. На препаратах тимуса молодого животного «смазана» граница коркового и мозгового вещества. О чем свидетельствует этот факт?

Задача №3. При лучевом поражении больше всего страдают функции ККМ, половых желез, пищеварительного тракта. Какие морфологические особенности сближают эти органы в отношении чувствительности к радиации?

Контрольные вопросы.

1. Костный мозг. Строение, тканевой состав и функции красного костного мозга. Особенности васкуляризации и строение гемокапилляров. Понятие о микроокружении. Желтый костный мозг. Развитие костного мозга во внутриутробном периоде. Особенности у детей и возрастные изменения. Возможность повреждающего действия на костный мозг радиации в связи с его морфо-функциональными особенностями. Регенерация костного мозга.

2. Тимус. Эмбриональное развитие. Роль в лимфоцитопоэзе. Строение и тканевой состав коркового и мозгового вещества. Васкуляризация. Строение и значение гематотимического барьера. Временная (акцидентальная) и возрастная инволюция тимуса. Эпителиальные структуры тимуса и их роль в гемопоэзе.

infopedia.su

2.Красный костный мозг. Строение и функциональное значение.

Красный костный мозг является центральным органом гемопоэза и иммуногенеза. В нем находится основная часть стволовых кроветворных клеток, происходит развитие клеток лимфоидного и миелоидного рядов. . ККМ в эмбриональном периоде закладывается из мезенхимы на 2-ом месяце, к 4-му месяцу становится центром кроветворения. ККМ — ткань полужидкой консистенции, темно-красного цвета из-за большого содержания эритроцитов. Небольшое количество ККМ для исследований можно получить путем пункции грудины или гребня подвздошной кости.

В эмбриогенезе красный костный мозг появляется на 2-м месяце в плоских костях и позвонках, на 4-м месяцев трубчатых костях. У взрослых он находится в эпифизах трубчатых костей, губчатом веществе плоских костей, костях черепа. Масса красного мозга составляет 1,3—3,7 кг.

Строение красного мозга в целом подчиняется строению паренхиматозных органов.

Его строма представлена:

В ретикулярной ткани находится множество кровеносных сосудов, в основном синусоидных капилляров, не имеющих базальной мембраны, но имеющих поры в эндотелии. В петлях ретикулярной ткани находятся гемопоэтические клетки на разных стадиях дифференцировки: от стволовой до зрелых (паренхима органа). Количество стволовых клеток в красном костном мозге наибольшее. Развивающиеся клетки крови лежат островками. Эти островки представлены дифферонами различных клеток крови.

Эритробластические островки обычно формируются вокруг макрофага, который называется клеткой-кормилкой. Клетка-кормилка захватывает железо, попадающее в кровь из погибших в селезенке старых эритроцитов, и отдаст его образующимся эритроцитам для синтеза гемоглобина.

Созревающие гранулоциты формируют гранулобластические островки. Клетки тромбоцитарного ряда (мегакариобласты, про- и мегакариоциты) лежат рядом с синусоидными капиллярами. Отростки мегакариоцитов проникают в капилляры и от них постоянно отделяются тромбоциты. Вокруг кровеносных сосудов встречаются небольшие группы лимфоцитов и моноцитов.

Среди клеток красного костного мозга преобладают зрелые и заканчивающие дифференцировку клетки (депонирующая функция костного мозга). Они при необходимости поступают в кровь. В норме в кровь поступают только зрелые клетки.

Наряду с красным существует желтый костный мозг. Он обычно находится в диафизах трубчатых костей. Он состоит из ретикулярной ткани, которая местами заменена на жировую. Кроветворные клетки отсутствуют. Желтый костный мозг представляет собой своеобразный резерв для красного костного мозга. При кровопотерях в него заселяются гемопоэтические элементы, и он превращается в красный костный мозг. Таким образом, желтый и красный костный мозг можно рассматривать как два функциональных состояний одного кроветворного органа.

В кровоснабжении костного мозга принимают участие артерии, питающие кость. Поэтому характерна множественность его кровоснабжения. Артерии проникают в костномозговую полость и делятся на две ветви: дистальную и проксимальную. Эти ветви спирально закручиваются вокруг центральной вены костного мозга. Артерии разделяются на артериолы, отличающиеся небольшим диаметром, для них характерно отсутствие прекапиллярных сфинктеров. Капилляры костного мозга делятся на истинные капилляры, возникающие в результате дихотомического деления артериол, и синусоидные капилляры, продолжающие истинные капилляры. Синусоидные капилляры лежат большей частью вблизи эндоста кости и выполняют функцию селекции зрелых клеток крови и выделения их в кровоток, а также участвуют в заключительных этапах созревания клеток крови, осуществляя воздействие на

В красном костном мозге происходит антигеннезависимая дифференцировка В-лимфоцитов, в ходе дифференцировки В-лимфоциты приобретают на своей поверхности разные рецепторы к различным антигенам. Созревшие В-лимфоциты покидают красный костный мозг и заселяют В-зоны периферических органов иммунопоэза.

До 75 % В-лимфоцитов образующихся в красном костном мозге здесь же и погибают (апоптоззапрограммированная в генах гибель клеток). Наблюдается так называемая селекция или отбор клеток, она может быть:

«+» селекция позволяет выживать клеткам с нужными рецепторами;

«-» селекция обеспечивает гибель клеток, обладающих рецепторами к собственным клеткам. Погибшие клетки фагоцитируются макрофагами.

studfile.net

1.Красный костный мозг как центральный орган иммунной системы.

Содержание:

Введение………………………………………………………………………….. 2

1.Красный костный мозг как центральный орган иммунной системы……….. 3

1.1Топография и гистология красного костного мозга………………………… 3

1.2.Функции красного костного мозга в иммунной системе………………….. 4

2.Тимус как центральный орган человека………………………………………. 5

2.1.Расположение анатомия и морфология тимуса……………………………. 6

2.2.Кровоснабжение и иннервация тканей органов……………………………. 9

2.3. Гистология тимуса…………………………………………………………. 10

2.4.Возрастные изменения тимуса…………………………………………….. 12

3.Лимфатические узлы – периферические органы иммунной системы……… 13

3.1.Топография. Морфология. Анатомия лимфатических узлов……………. 14

3.2.Кровоснабжение и гистология лимфатических узлов……………………. 15

3.3.Функциональные нагрузки лимфатического узла………………………… 16

4. Селезенка как периферический иммунный орган…………………………. 17

4.1.Топография, морфология, анатомия селезенки…………………………… 17

4.2.Кровоснабжение и гистология селезенки ………………………………… 19

4.3.Функции селезенки как иммунного органа……………………………….. 19

Заключение……………………………………………………………………… 21

Список используемой литературы…………………………………………….. 22

Введение

Актуальность исследования. Достижения в области прикладной иммунологии и иммуноморфологии достигли значительной глубины, что подтверждается наличием большого количества исследований, включая работы обобщающего плана, где с позиций современных достижений органы иммунитета, рассматриваются как единая система защиты организма

Успехи в развитии наук иммунологической направленности (иммунология, аллергология, иммуноморфология) вносят существенный вклад в развитие клинической медицины, обеспечивают улучшение результатов практического здравоохранения

Эти успехи, однако, невозможны без наличия существенной теоретической базы, на создание которой направлены усилия многих специалистов-морфологов, рассматривающих различные аспекты структурных характеристик центральных и периферических органов иммуногенеза. Следует отметить, что в современной литературе описаны, представлены многие стороны организации иммунной системы как человека, так и животных и в условиях нормы, патологии, а также при постановке различных биоэкспериментов.

Целью данной работы является подборка, систематизирование и анализ информации о структурно-функциональных особенностях центральных и периферических органов иммунной системы.

Согласно поставленной цели, при написании курсовой работы решались следующие задачи:

1.Подобрать информацию о красном костном мозге и тимусе, как центральных органах иммунной системы.

2.Систематизировать и проанализировать полученную информацию о красном костном мозге и тимусе, как центральных органах иммунной системы.

3.Подобрать информацию о лимфатических узлах и селезенке, как периферических органах иммунной системы.

4.Систематизировать и проанализировать полученную информацию о лимфатических узлах и селезенке, как периферических органах иммунной системы.

Красный костный мозг (medulla ossium rubra) является кроветворной частью костного мозга. Во взрослом организме красный костный мозг содержится в губчатом веществе плоских костей, в эпифизах трубчатых костей. Он заполняет губчатое вещество плоских и трубчатых костей и во взрослом организме составляет в среднем около 4 – 5% общей массы тела. Красный костный мозг имеет темно-красный цвет и полужидкую консистенцию, что позволяет легко приготовить из него тонкие мазки на стекле. Он содержит стволовые кроветворные клетки (СКК) и диффероны гемопоэтических клеток эритроидного, гранулоцитарного и мегакариоцитарного ряда, а также предшественники В- и Т-лимфоцитов. В основе красного костного мозга — ретикулярная ткань, а в ней артериолы, синусы, капилляры, жировые клетки, макрофаги, стволовые клетки, клетки миелоидного ряда на разных стадиях развития, мегакариоциты — гигантские клетки красного костного мозга, В-лимфоциты и предшественники Т-лимфоцитов. Стромой костного мозга является ретикулярная соединительная ткань, образующая микроокружение для кроветворных клеток. В настоящее время к элементам микроокружения относят также остеогенные, жировые, адвентициальные, эндотелиальные клетки и макрофаги. [1, 2, 3, 6]

1.1Топография и гистология красного костного мозга.

Ретикулярные клетки благодаря своей отростчатой форме выполняют механическую функцию, секретируют компоненты основного вещества — преколлаген, гликозаминогликаны, проэластин и микрофибриллярный белок и участвуют в создании кроветворного микроокружения, специфического для определенных направлений развивающихся гемопоэтических клеток, выделяя ростовые факторы.

Остеогенными клетками называют стволовые клетки опорных тканей, остеобласты и их предшественники. Остеогенные клетки входят в состав эндоста и могут быть в костномозговых полостях. Остеогенные клетки также способны вырабатывать ростовые факторы, индуцировать родоначальные гемопоэтические клетки в местах своего расположения к пролиферации и дифференцировке. Наиболее интенсивно кроветворение происходит вблизи эндоста, где концентрация стволовых клеток примерно в 3 раза больше, чем в центре костномозговой полости.

Адипоциты (жировые клетки) являются постоянными элементами костного мозга.

Адвентициальные клетки сопровождают кровеносные сосуды и покрывают более 50% наружной поверхности синусоидных капилляров. Под влиянием гемопоэтинов (эритропоэтин) и других факторов они способны сокращаться, что способствует миграции клеток в кровоток.

Эндотелиальные клетки сосудов костного мозга принимают участие в организации стромы и процессов кроветворения, синтезируют коллаген IV типа, гемопоэтины. Эндотелиоциты, образующие стенки синусоидных капилляров, непосредственно контактируют с гемопоэтическими и стромальными клетками благодаря прерывистой базальной мембране. Эндотелиоциты способны к сократительным движениям, которые способствуют выталкиванию клеток крови в синусоидные капилляры. После прохождения клеток в кровоток поры в эндотелии закрываются. Эндотелиоциты выделяют колониестимулирующие факторы (КСФ) и белок фибронектин, обеспечивающий прилипание клеток друг к другу и субстрату.

Макрофаги в костном мозге представлены неоднородными по структуре и функциональным свойствам клетками, но всегда богатыми лизосомами и фагосомами. Некоторые из популяций макрофагов секретируют ряд биологически активных веществ (эритропоэтин, колониестимулирующие факторы, интерлейкины, простагландины, интерферон и др.). Макрофаги при помощи своих отростков, проникающих через стенки синусов, улавливают из кровотока железосодержащее соединение (трансферрин) и далее передают его развивающимся эритроидным клеткам для построения геминовой части гемоглобина.

Межклеточное вещество — В костном мозге это вещество содержит коллаген II, III и IV типа, гликопротеины, протеогликаны и др. Гемопоэтические клетки или кроветворные диффероны составляют паренхимукрасного костного мозга. [1, 2, 3, 6]

studfile.net