Глиоз у ребенка — Неврология — 2.04.2018

анонимно, Мужчина, 5 лет

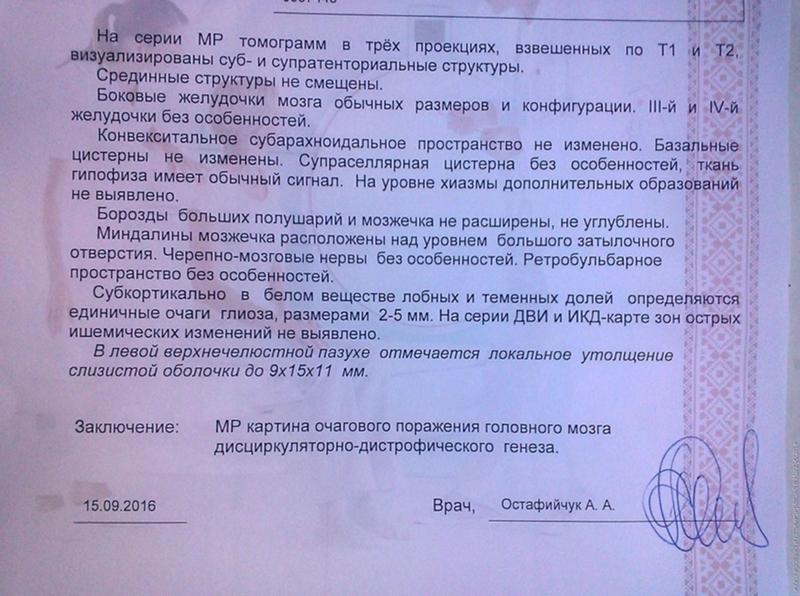

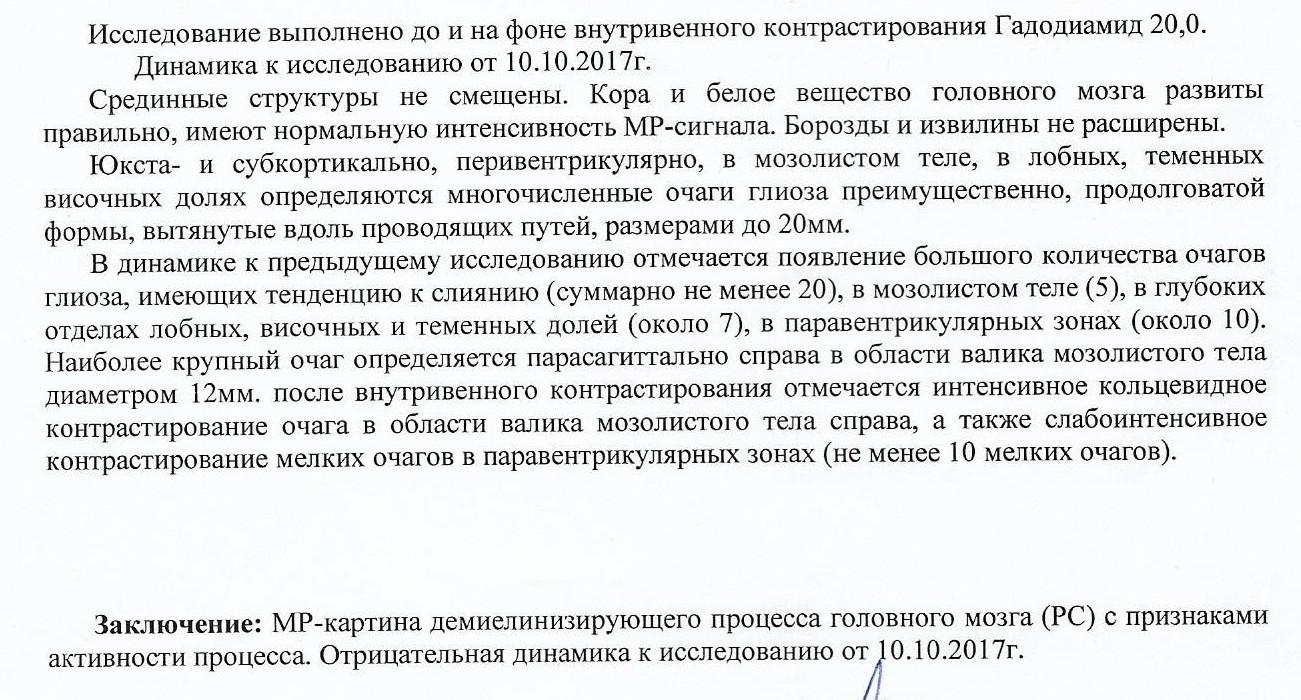

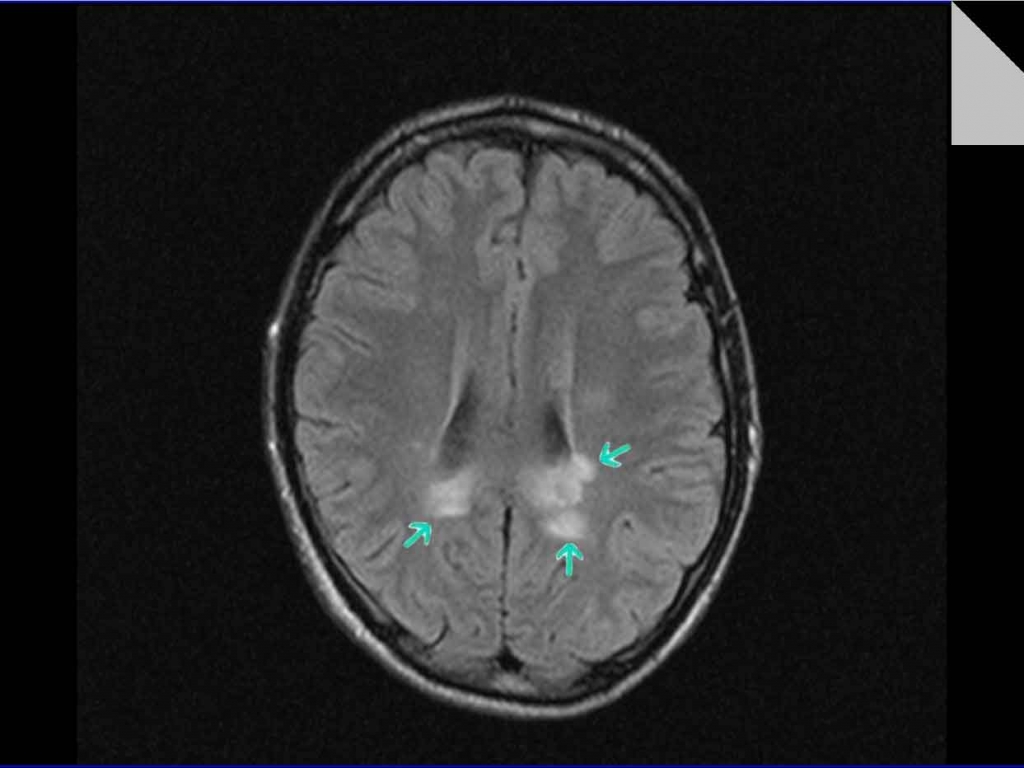

сыну 5 лет. особых жалоб и отклонений не наблюдается, очень живой, подвижный, развитый для своего возраста, в садике хвалят. 2 года наблюдаются единичные (1-2 раза в год) эпизоды с ухудшением самочувствия в виде светобоязни и тошноты, при этом нет ни температуры, ни инфекции. После сна все проходит. Обращались к невропатологу, получили направления к аллергологу и к окулисту — аномалий не нашли, как то забылось. В этом месяце после перенесенного ОРВИ было два небольших носовых кровотечения. Обратились к неврологу, получили направления на рэг головы и мрт. На рэг головы выявили ослабление венозного оттока во всех бассейнах, подозрение на гипертензию. На мрт написано следующее: в перивентрикулярном и в субкортикальном белом веществе лобных, теменных долей выявляются единичные мелкие очаги глиоза (гиперинтенсивные на Т2 ВИ и FLAIR IP) размерами 1,5-3 мм без перифокальной инфильтрации. Изменения мр сигнала в базальных ядрах, внутренней капсуле и в мозолистом теле не поределяются.

Повреждение головного мозга у злоупотребляющих алкоголем продолжает прогрессировать в течение 6 недель после прекращения употребления алкоголя

В журнале JAMA Psychiatry опубликованы результаты работы, посвященной оценке повреждения головного мозга у лиц, употребляющих алкоголь в больших количествах.

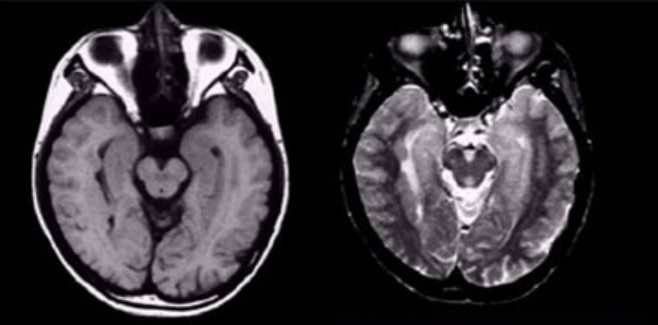

В исследование был включен 91 пациент; все они были госпитализированы с целью проведения дезинтоксикационной терапии в связи с предшествующим длительным употреблением больших доз алкоголя. Стационарный режим исключал возможность дальнейшего употребления алкоголя.

На момент госпитализации и в течение периода наблюдения повторно проводилась диффузионно-тензорная МРТ головного мозга. Метод позволяет производить прижизненную оценку микроструктуры белого вещества головного мозга (основываясь на характеристиках диффузии молекул воды в белом веществе).

Были продемонстрированы достоверные различия по числу микроповреждений белого вещества головного мозга у лиц, злоупотребляющих алкоголем, и здоровыми добровольцами. Большая часть подобных повреждений локализовалась в мозолистом теле, а также в своде головного мозга и бахромках гиппокампа. Повреждения также заметно чаще затрагивали правое полушарие ГМ, а также лобные доли. Аналогичные изменения выявлялись и у крыс, которым давался алкоголь в течение 30 дней. Степень повреждения белого вещества головного мозга напрямую зависела от количества алкоголя, употребляемого незадолго до исследования (и не зависела от иных клинических факторов).

Неожиданностью для исследователей стало то обстоятельство, что степень повреждения белого вещества продолжала нарастать уже после прекращения приема алкоголя еще в течение 2-6 недель. Математическое моделирование позволило предположить, что это связано как с продолжающейся демиелинизацией, так и с поражением аксонов.

Безусловно, столь выраженный резидуальный нейротоксический эффект алкоголя — еще один аргумент в пользу отказа от употребления больших доз алкогольных напитков.

По материалам:

De Santis S, Bach P, Pérez-Cervera L, et al. Microstructural White Matter Alterations in Men With Alcohol Use Disorder and Rats With Excessive Alcohol Consumption During Early

Abstinence. JAMA Psychiatry.Published online April 03, 2019. doi:10.1001/jamapsychiatry.2019.0318

https://www.medscape.com/

Текст: к.м.н. Шахматова О.О.

(PDF) Brain biopsy for diagnosis of chlamydia encephalitis

Клинический случай

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ Том 9, № 2, 2017 127

др. ] // Вестн. Рос. Воен.-мед. акад. – 2006. – № 1(15). – С.

] // Вестн. Рос. Воен.-мед. акад. – 2006. – № 1(15). – С.

42–48.

5. Almen L. (ed.). Barron Microbiology of Chlamydia.

Florida: CRC Press; 1988. р. 72–91.

6. Михайленко, А.А. Патология периферической нерв-

ной системы хламидийной природы / А.А. Михайленко [и

др.] // Неврол. вестн. им. В.М. Бехтерева. – 1996. – Т. 28,

№ 1-2. – С. 5-8.

7. Цинзерлинг, В.А. Инфекционные поражения нервной

системы: вопросы этиологии, патогенеза и диагностики: 2

изд. испр., доп. Руководство для врачей / В.А. Цинзерлинг,

М.Л. Чухловина. – СПб.: Элби, 2011. –583 с.

8. Одинак, М.М. Случай изолированной лимфомы го-

ловного мозга на фоне лейкоэнцефалита / М.М. Одинак

[и др.] // Нейроиммунология. – 2006. – Т.4, № 1–2. – С.

66–69.

9. Stratton C.W., Wheldon D.B. Multiple sclerosis: an infec-

tious syndrome involving Chlamydophila pneumonia. Trends.

Microbiol. 2006; 14(11): 474-479.

10. Fainardi E., et al. Under the microscope: focus on Chla-

mydia pneumoniae infection and multiple sclerosis. Curr. Neu-

rovasc. Res. 2008; 5(1):60-70.

11. Wagner A.D., Gerard H.C., Fresemann T. Detection of

Chlamydia pneumoniae in giant cell vasculitis and correlation

with the topographic arrangement of tissue-infiltrating dentrit-

ic cells. Arthrit. Rheum. 2000; 43(7):1543-1551.

12. Wohlschlaeger J., Wimmer M.L., Nagler D.K., et al.

Identification of Chlamydia pneumoniae in intracranial and ex-

tracranial arteries in patients with stroke and in controls: com-

bined immunohistochemical and polymerase chain reaction

analyses. Hum. Pathol. 2005; 36(4):395-402.

13. Серопегин, А.Д. Хламидийные поражения нервной

системы / А.Д. Серопегин [и др.] // Воен. – мед. журн. –

2006. – № 11. – С. 36–41.

14. Stratton C.W., Sriram S. Association of Chlamydia pneu-

moniae with central nervous system disease. Microbes. Infect.

Microbes. Infect.

2003; 5(13):1249-1253.

15. Grayston J.T., et al. Infection with Chlamydia pneu-

moniae as a cause of coronary heart disease: the hypothesis is

still untested. Patholog. Dis. 2015; 73(1):1-9.

16. Gieffers J., et al. Failure to detect Chlamydia pneumoni-

ae in brain sections of Alzheimer’s disease patients. J. Clin. Mi-

crobiol. 2000; (38):881-882.

17. Серопегин, А.Д. Неврологические аспекты хлами-

дийной инфекции: автореф. дис. … канд. мед. наук. / А.Д.

Серопегин. – СПб.: ВМедА, 1995. – 20 с.

18. Robertson D.K., et al. Inclusion biogenesis and reacti-

vation of persistent Chlamydia trachomatis requires host cell

sphingolipid biosynthesis. PLoS. Pathol. 2009. 5(11). Available

from: e1000664. doi: 10.1371/journal.ppat.1000664

19. Fukano H. Comparison of five PCR assays for detect-

ing Chlamydia pneumoniae DNA. Microbiol. Immunol. 2004;

48(1):441-448.

20. Меркулов, Г.А. Курс патологогистологической тех-

ники / Г.А. Меркулов. – Л.: Медицина, 1969. – 424 с.

21. Миронов, А.А. Методы электронной микроскопии в

биологии и медицине / А.А. Миронов, Я.Ю. Комиссарчик,

В.А. Миронов. – СПб.: Наука, 1994. – 400 с.

References

1. Vaynshenker, Yu.I. Khlamidioz tsentral’noy nervnoy

sistemy. Laboratornaya diagnostika i kliniko-morfologicheskie

osobennosti / Yu.I. Vaynshenker [i dr.] // Arkhiv patologii. –

2014. – T. 76, № 1. – S. 57-62.

2. Lobzin, Yu.V. Khlamidiynye infektsii: Rukovodstvo dlya

vrachey / Yu.V. Lobzin. – SPb.: OOO «Izd-vo FOLIANT»,

2003. – 399 s.

Таким образом, нами были учтены различные

инфекционные ассоциации, однако лишь санация

ЦНС от хламидий, обнаруженных при иммуноги-

стохимическом и электронно-микроскопическом

исследованиях, сопровождалась полной нормали-

зацией клинического состояния пациентки.

Заключение

Хроническая хламидийная инфекция в ЦНС

имеет ряд клинических особенностей, а также со-

провождается появлением в ликворе и сыворотке

крови таких маркеров иммунологически-опосре-

дованного демиелинизирующего поражения ЦНС,

как олигоклональные IgG и свободные легкие цепи

[3, 7, 17, 19]. В представленном клиническом слу-

чае при иммунологическом исследовании ликвора

были повышены свободные каппа- и лямбда-цепи

Ig, олигоклональный IgG в ликворе и сыворотке не

обнаружен, результат исследования ликвора мето-

дом ПЦР на хламидийную инфекцию был отрица-

тельным. Аналогичные результаты были получены

и в других работах [3, 17]. Ch. Trachomatis также

проявляла способность проникать в олигоден-

дроциты и репродуцироваться в астроглиальных

клетках головного мозга крыс [4]. В нашем иссле-

довании наличие хламидий в биоптате головного

мозга было установлено электронномикроскопи-

чески, что подтверждается полученными ранее

результатами экспериментальных исследований

[4, 8]. Важно отметить, что проведенная нами им-

Важно отметить, что проведенная нами им-

муногистохимическая реакция с антителами к Ch.

Trachomatis оказалась положительной, и это позво-

ляет с высокой степенью достоверности считать

диагноз энцефалита, ассоциированного с данным

видом хламидии, верифицированным. В связи с

этим выполненное этиопатогенетическое лечение

оказалось успешным.

Таким образом, комплексное изучение па-

тогенеза хронической хламидийной инфекции

нервной системы должно включать определение

клинических, лабораторных, нейровизуализаци-

онных паттернов в сочетании с иммуногистохими-

ческим и электронномикроскопическим исследо-

ваниями биопсийного материала.

Литература

1. Вайншенкер, Ю.И. Хламидиоз центральной нервной

системы. Лабораторная диагностика и клинико-морфоло-

гические особенности / Ю.И. Вайншенкер [и др.] // Архив

патологии. – 2014. – Т. 76, № 1. – С. 57–62.

2. Лобзин, Ю.В. Хламидийные инфекции: Руководство

для врачей / Ю.В. Лобзин. – СПб.: ООО «Изд-во ФОЛИ-

АНТ», 2003. – 399 с.

3. Мудрицкий, В.М. Клинико-лабораторная диагности-

ка менингитов и менингоэнцефалитов у больных, инфици-

рованных хламидиями : автореф. дис. … канд. мед. наук. /

В.М. Мудрицкий. – СПб.: ВМедА, 2002. – 22 с.

4. Одинак, М.М. Патология нервной системы при экс-

периментальной хламидийной инфекции / М.М. Одинак [и

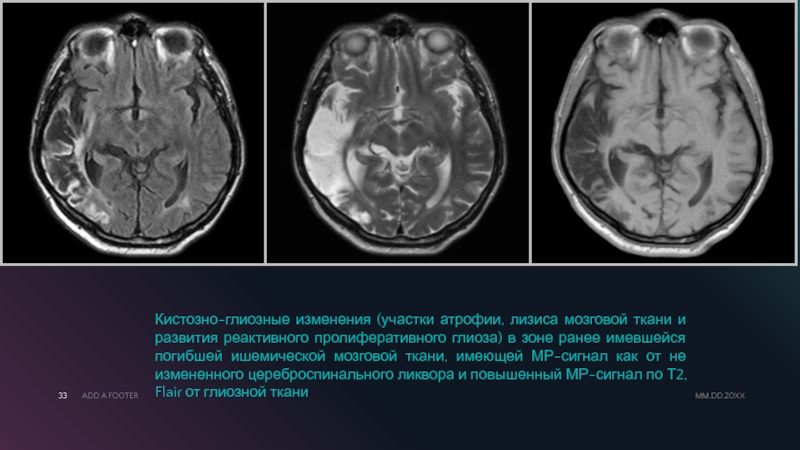

Очаги Глиоза На Мрт

Очаговые изменения белого вещества головного мозга. МРТ диагностика

Глиоз — это итог восстановительных процессов нервной системы, суть которых заключается в заполнении свободного пространства, появившегося после гибели нейронов, глией — опорной тканью ЦНС. Они относятся к верхним отделам мозга в отличие от субтенториальных, включающих мозжечок и мозговой ствол. Расположенная над намётом затылочная доля страдает чаще всего при ушибах головы, родовых травмах из-за того, что со всех сторон окружена несжимаемой при ударе жидкостью ликворных пространств. В этой доле чаще всего возникают не связанные с травмами разрастания глии, имеющие сосудистый генез. Клиническая картина заболевания коррелирует с числом погибших нейронов и размером очага.youtube.com/embed/qoqgsxVImGY» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>

Очаги глиоза в белом веществе головного мозга

Для быстрой передачи нервных импульсов от человеческого мозга к мышечным тканям и обратно, в тканях центральной нервной системы расположено огромное количество нейронов. В их функцию входит генерация и передача сигналов. Поддерживают и обеспечивают нормальную работу нейронов, расположенные в головном мозге глиальные клетки. Большинство специалистов неврологов сходятся во мнении, что глиозные изменения головного мозга не являются отдельным заболеванием, а скорее следствием других патологических изменений.

В статье обсуждаем глиоз головного мозга. Рассказываем о его видах, причинах образования, симптомах и диагностике.

Головной мозг человека представляет собой уникальную структуру, работа которой обеспечивает слаженное функционирование и единство всех внутренних систем.

Множественные супратенториальные очаги глиоза сосудистого генеза

Начнем с того, что многие специалисты, изучающие структуру нервной системы и ее патологии, уверены, что глиоз мозга — не самостоятельная болезнь. Она всегда вызвана серьезными нарушениями, которые возникли ранее. Из каких клеток построена нервная система? В нее входят не только нейроны нейроциты , но и другие элементы. Каждый из них имеет свое предназначение, например, нейроглия отвечает за метаболизм в других клетках и защищает нейроны.

youtube.com/embed/SLqHvnMX4rc» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>

Очаги глиоза на мрт

Глиоз головного мозга: симптомы, лечение

Глиоз головного мозга — это процесс, который запускают ткани мозга, реагируя на разнообразные клеточные повреждения. Глиоз не является отдельной болезнью, он являет собой патологический процесс, который начинается после перенесенного заболевания мозга. Глиальные клетки замещают отмершие нейроны. Очаг глиоза в головном мозге не может заменить нормальную структуру мозговой ткани, в результате чего нарушается ее функция. Глиозные очаги — это патологическое разрастание глиальных клеток, которые замещают собой поврежденные погибшие нейроны. Группа таких клеток напоминает рубец или шрам на поверхности головного мозга, то есть этот участок ткани отличается от окружающей, как и шрамы на теле. Такой рубец не может справляться с возложенными на нее функциями, как другая мозговая ткань.

Глиальные клетки замещают отмершие нейроны. Очаг глиоза в головном мозге не может заменить нормальную структуру мозговой ткани, в результате чего нарушается ее функция. Глиозные очаги — это патологическое разрастание глиальных клеток, которые замещают собой поврежденные погибшие нейроны. Группа таких клеток напоминает рубец или шрам на поверхности головного мозга, то есть этот участок ткани отличается от окружающей, как и шрамы на теле. Такой рубец не может справляться с возложенными на нее функциями, как другая мозговая ткань.

Нервная система человека оснащена огромным объемом нейронов, их основная функция — это транспортирование импульсов и сигналов к мышцам и тканям. Полноценную работоспособность нейронов в головном мозге обеспечивают глиальные клетки.

Глиозные изменения?

Глиоз не является самостоятельным заболеванием. Суть его в изменении нормальных морфологических свойств вещества головного мозга. Таким образом, глиоз головного мозга является симптомом, возникающим при некоторых неврологических заболеваниях. При глиозе часть вещества головного мозга, подвергшегося атрофии при определенных обстоятельствах, замещается клетками особой соединительной ткани. Этот процесс можно сравнить с рубцеванием кожных повреждений — на месте глубокой раны появляется грубый рубец из соединительной ткани. То же наблюдается и в головном мозге при глиозе.

Суть его в изменении нормальных морфологических свойств вещества головного мозга. Таким образом, глиоз головного мозга является симптомом, возникающим при некоторых неврологических заболеваниях. При глиозе часть вещества головного мозга, подвергшегося атрофии при определенных обстоятельствах, замещается клетками особой соединительной ткани. Этот процесс можно сравнить с рубцеванием кожных повреждений — на месте глубокой раны появляется грубый рубец из соединительной ткани. То же наблюдается и в головном мозге при глиозе.

Глиоз клеток головного мозга — это вторичное состояние, провоцирующее патологию, при которой погибают клетки нервных волокон — нейроны. После гибели нейронов пустоты замещаются глиями. До того момента, пока в структуре клеток не происходит патологических процессов изменения, количество в мозге глии, не влияет на работоспособность всех мозговых функций. Нейроглия в мозгу выполняет определённые функции, которые становятся защитой клеток мозга от влияния на них инфекций, а также служат защитным балластом при травмировании головного мозга. Чем большее количество глии в здоровом мозге, тем мозговые органы лучше выполняют свои функциональные обязанности. Глиоз клеток мозга — это защита организма на повреждение волокон нервной системы. Когда происходит разрушение и гибель нейронов, клетки глии занимают их место и полностью стараются заменить нейроны по всем их функциям.

Нейроглия в мозгу выполняет определённые функции, которые становятся защитой клеток мозга от влияния на них инфекций, а также служат защитным балластом при травмировании головного мозга. Чем большее количество глии в здоровом мозге, тем мозговые органы лучше выполняют свои функциональные обязанности. Глиоз клеток мозга — это защита организма на повреждение волокон нервной системы. Когда происходит разрушение и гибель нейронов, клетки глии занимают их место и полностью стараются заменить нейроны по всем их функциям.

Вопрос от: Ирина — Клиника Здоровье 365 г. Екатеринбург

Вопрос Нейрохирургу

Вопрос от Ирина

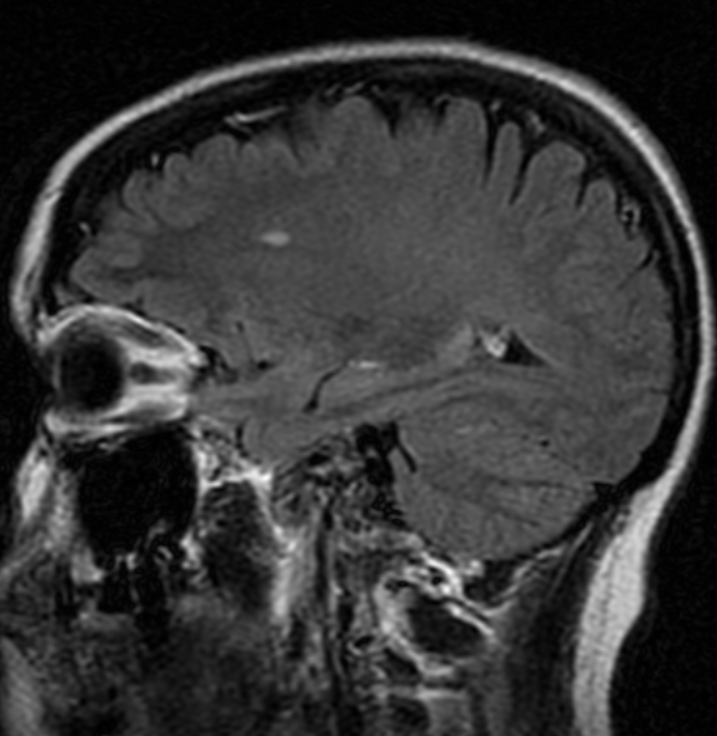

Вопрос: 22 января 2009 года проведена операция «КПТЧ» по поводу тотального удаления объёмного образования (4.5*3.9*4.2 см) менингоматозная менингиома первой степени основания средней черепной ямки справа.Заключение МРТ от 17 августа 2010 года ,картина последствий КПТЧ с наличением постоперационных кистозно-глиозных атрофических изменений в области полюса височной,латеробазальных отделов лобнойи верхне-латеральных отделах теменной доли справа . Убедительных данных за рецедив опухоли на момент исследования не получено. Единичные очаговые изменения дистрофического (дисциркуляторного) характера.Арахноидальные изменения ликворокистозного характера.Риносинусопатия. Из исследовательской части следует ,что в зоне операционного вмешательства,в области передних отделах полюса височной и латеробазальных отделах лобных долей,проективно Сильвиевой щели справа ,определяется зона неправильной формы,общими приблизительными размерами до 4.5*3.9*4.2 см,имеющий неоднородно гиперинтенсивный сигнал по Т2 ВИ tirm,неоднородно гипоинтенсивный по Т1 ВИ,без признаков масс эффекта и перифокального отека -зона постоперационных кистозно-глиозных отрофических изменений .

Убедительных данных за рецедив опухоли на момент исследования не получено. Единичные очаговые изменения дистрофического (дисциркуляторного) характера.Арахноидальные изменения ликворокистозного характера.Риносинусопатия. Из исследовательской части следует ,что в зоне операционного вмешательства,в области передних отделах полюса височной и латеробазальных отделах лобных долей,проективно Сильвиевой щели справа ,определяется зона неправильной формы,общими приблизительными размерами до 4.5*3.9*4.2 см,имеющий неоднородно гиперинтенсивный сигнал по Т2 ВИ tirm,неоднородно гипоинтенсивный по Т1 ВИ,без признаков масс эффекта и перифокального отека -зона постоперационных кистозно-глиозных отрофических изменений .

В верхне-латеральных отделах правой теменной доли проективно костному дефекту,субкортикально,визуализируется небольшая зона глиозно-атрофических изменений,размерамидо 0,8*0,5 см. После введения контрастного вещества участков патологического изменения интенсивности сигнала убедительно не выявлено. Боковые желудочки мозга обычных размеров,несколько ассеметричны(D>S) с незначительными зонами глиозапо периферии ,в области передних и задних рогов.Субарахноидальные пространства вне зоны операционного доступа единично локально неравномерно расширенны преимущественно в области теменных долей.В белом веществе лобных долей определяются единичные мелкие очаги глиоза дистрофического характера,размером до 0.5 см,без перифакальных изменений.

Боковые желудочки мозга обычных размеров,несколько ассеметричны(D>S) с незначительными зонами глиозапо периферии ,в области передних и задних рогов.Субарахноидальные пространства вне зоны операционного доступа единично локально неравномерно расширенны преимущественно в области теменных долей.В белом веществе лобных долей определяются единичные мелкие очаги глиоза дистрофического характера,размером до 0.5 см,без перифакальных изменений.

В настоящее время у меня стало держаться давление диастолическое 140-160. Для меня это тяжело. Неустойчивость походки. Мне в октябре этого года(в данное время) сделали 8 капельниц винпоцетина,5 актовегина (струйно) , 7 сибазона (струйно) ,2 ниргоцелина( струйно) ,витамины В12 ставят в руку,ещё сегодня сделали блокаду в шею,(позвоночные артерии). Но я чувствую себя очень слабо,давление держится 140,утрами до 150.(при рабочем 120). Хотя гипертония у меня с подросткового возраста,но после операции это давление для меня высокое . Слабость сильная ,в руках,ногах. Аритмия . Тремор. (Хотя сахар в норме 3,9).Тяжесть в голове остается. Какое-то как внутреннее дрожание. Пролечилась полмесяца,а сил нет. Посоветуйте,пожалуйста, можно ли делать блокаду после такой операции и проводить лечение такими аппаратами?

Аритмия . Тремор. (Хотя сахар в норме 3,9).Тяжесть в голове остается. Какое-то как внутреннее дрожание. Пролечилась полмесяца,а сил нет. Посоветуйте,пожалуйста, можно ли делать блокаду после такой операции и проводить лечение такими аппаратами?

Ответ:

Здравствуйте, Ирина.

Невозможно заочно ответить на Ваши вопросы. Пожалуйста, смотрите правила онлайн консультации.

С уважением,

администрация

Назад

Болезнь белого вещества как биомаркер долгосрочных цереброваскулярных заболеваний и деменции

Варианты лечения Curr Cardiovasc Med. Авторская рукопись; доступно в PMC 2015 1 марта.

Опубликован в окончательной отредактированной форме как:

PMCID: PMC3964019

NIHMSID: NIHMS563166

, M.D., MSc. 1 and, MD, MPH 2Aurauma Chutinet

1 Отделение неврологии, Медицинский факультет, Университет Чулалонгкорна, Мемориальная больница Короля Чулалонгкорна, Красный Крест Таиланда, 1873, Рама IV Роуд, Бангкок , 10330 Таиланд

Наталья С.

Rost

Rost2 J. Philip Kistler Stroke Research Center, Отдел неврологии, Массачусетская больница общего профиля, Гарвардская медицинская школа, 175 Cambridge Street, Suite 300, Boston, MA 02114 USA

1 Отделение неврологии, Департамент медицины , Медицинский факультет, Университет Чулалонгкорна, Мемориальная больница Короля Чулалонгкорна, Тайский Красный Крест, 1873, Рама IV Роуд, Бангкок, 10330 Таиланд

2 Центр исследования инсульта Дж. Филипа Кистлера, Отделение неврологии, Массачусетская больница общего профиля, Гарвардский медицинский центр School, 175 Cambridge Street, Suite 300, Boston, MA 02114 USA

Переписка и оттиски: Наталья С.Рост, доктор медицины, магистр здравоохранения, Центр исследования инсульта Дж. Филипа Кистлера, Центр генетических исследований человека, Массачусетская больница общего профиля, 175 Кембридж-стрит, офис 300, Бостон, Массачусетс, США 02114, США, тел .: (617) 643-3877 Факс: (617) 726-3939, gro. srentrap@tsorn Aurauma Chutinet, MD, MSc , 1873 Rama IV Road, Bangkok, 10330 Thailand., Тел .: (66) 81 256-4655, факс: (66) 81 256-4655, moc.oohay@amuarua Natalia S Rost, MD, MPH , 175 Cambridge Street, Suite 300, Boston MA 02114 USA, тел .: (617) 643-3877, факс: (617) 726-3939, gro .srentrap @ tsorn См. другие статьи в PMC, в которых цитируется опубликованная статья.

srentrap@tsorn Aurauma Chutinet, MD, MSc , 1873 Rama IV Road, Bangkok, 10330 Thailand., Тел .: (66) 81 256-4655, факс: (66) 81 256-4655, moc.oohay@amuarua Natalia S Rost, MD, MPH , 175 Cambridge Street, Suite 300, Boston MA 02114 USA, тел .: (617) 643-3877, факс: (617) 726-3939, gro .srentrap @ tsorn См. другие статьи в PMC, в которых цитируется опубликованная статья.Мнение

Болезнь белого вещества обычно выявляется на МРТ головного мозга у пожилых людей как гиперинтенсивность белого вещества (ГВН) или «лейкоареоз». С годами становится все более очевидным, что наличие и степень ВМГ является рентгенологическим маркером заболевания мелких сосудов головного мозга и важным предиктором пожизненного риска инсульта, когнитивных нарушений и функциональной инвалидности. В ряде крупных популяционных исследований подчеркивается значение ВМГ как биомаркера долгосрочных цереброваскулярных заболеваний и деменции, и в этом обзоре мы описываем концептуальную основу и методологию, которые поддерживают эту связь, и связывают существующие знания с будущими направлениями исследований. в поле.

в поле.

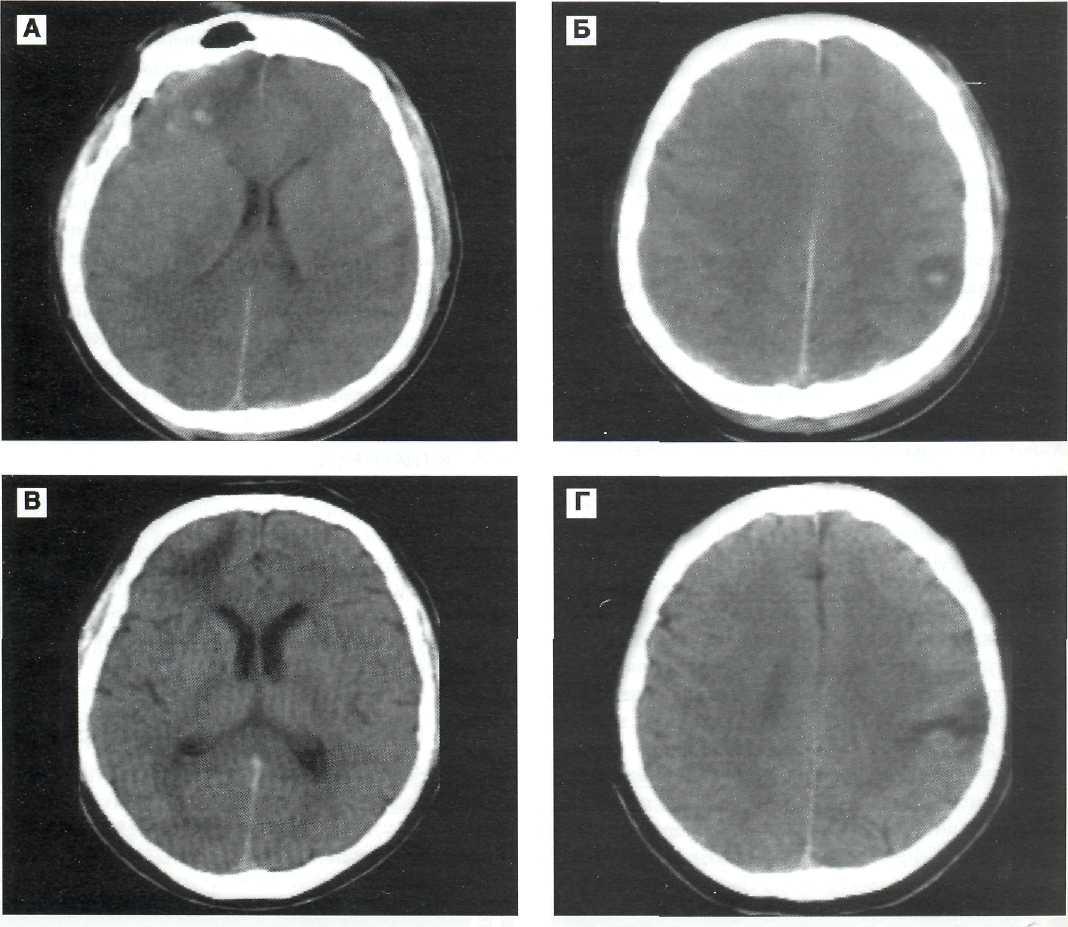

Ишемический инсульт и лейкоареоз — определение для 21

st век Определение «инсульт» претерпело значительную эволюцию на протяжении десятилетий исследований сосудов головного мозга. Совсем недавно в экспертном консенсусе Американской кардиологической ассоциации / Американской ассоциации инсультов подчеркивалась важность объективных клинических (нейровизуализационных) или лабораторных (патологических) свидетельств инфаркта головного мозга или гибели клеток головного мозга, связанной с ишемическим повреждением в определенном сосудистом распределении. присутствовать при диагностике ишемического инсульта, будь то симптоматический или бессимптомный.[1] Кроме того, обычным заболеванием, обнаруживаемым на МРТ головного мозга бессимптомных стареющих взрослых людей, является лейкоареоз, или лейкоареоз. Согласно определению Хачински в 1985 году, «лейкоареоз» подразумевает «пониженную плотность белого вещества, которая видна на компьютерной томографии головного мозга (КТ)», что, в свою очередь, является гиперинтенсивным при восстановлении после взвешивания по T2, плотности протонов и инверсии с ослаблением жидкости (FLAIR). последовательности МРТ головного мозга. [2–3] За прошедшие годы МРТ продемонстрировала более высокую чувствительность обнаружения аномального белого вещества, включая поражения, не видимые иным образом на КТ головы.[4

последовательности МРТ головного мозга. [2–3] За прошедшие годы МРТ продемонстрировала более высокую чувствительность обнаружения аномального белого вещества, включая поражения, не видимые иным образом на КТ головы.[4

Рентгенологическая оценка степени тяжести WMH

Существует два основных рентгенологических подхода к оценке степени тяжести WMH. Во-первых, оценочные шкалы визуальной оценки, которые используются для измерения поражения белого вещества (WML) на КТ или МРТ, основаны на локализации и тяжести заболевания белого вещества. Шкалы на основе МРТ, такие как шкала Фазекаса, оценивают WML как в перивентрикулярном (PVH), так и в глубоком белом веществе вещества (оценка 0–3). [5] По шкале Шелтенса добавлены расположение, размер и количество WML при PVH (оценка 0–6), WMH (оценка 0–24), гиперинтенсивности базальных ганглиев (BG) (оценка 0–30) и инфратенториальных очагах гиперинтенсивности. (ITF) (0–24 балла).[6] Шкала Роттердамского сканирующего исследования (RSS) оценивает WML в перивентрикулярной области (оценка 0–9) и подкорковую WML. [7] Шкалы возрастных изменений белого вещества (ARWMC) для оценки WMH на КТ и МРТ включали место, размер и количество WML (0–3 балла) и поражений базальных ганглиев (0–3 балла) в 5 различных случаях. области (лобные, теменно-затылочные, височные, базальные ганглии и инфратенториальные) двусторонних полушарий [8]. Во-вторых, объемный подход к анализу WMH был основан на различных полуавтоматических протоколах с использованием аналитического программного обеспечения, такого как Sparc 5 (SUN, Пало-Альто, Калифорния) [9] или MRIcro (Школа психологии Ноттингемского университета, Ноттингем, Великобритания; www.mricro.com), которые определяют объем WMH (WMHv) на аксиальном FLAIR всего мозга или просто супратенториально. [10

[7] Шкалы возрастных изменений белого вещества (ARWMC) для оценки WMH на КТ и МРТ включали место, размер и количество WML (0–3 балла) и поражений базальных ганглиев (0–3 балла) в 5 различных случаях. области (лобные, теменно-затылочные, височные, базальные ганглии и инфратенториальные) двусторонних полушарий [8]. Во-вторых, объемный подход к анализу WMH был основан на различных полуавтоматических протоколах с использованием аналитического программного обеспечения, такого как Sparc 5 (SUN, Пало-Альто, Калифорния) [9] или MRIcro (Школа психологии Ноттингемского университета, Ноттингем, Великобритания; www.mricro.com), которые определяют объем WMH (WMHv) на аксиальном FLAIR всего мозга или просто супратенториально. [10

Хотя и более трудоемкие, но объемные методы обеспечивают большую точность и надежность при оценке тяжести WMH, особенно при оценке прогрессирования WMH, по сравнению с визуальными оценочными шкалами. [11–12] Некоторые шкалы прогрессии WMH, такие как шкалы Роттердамской прогрессии и шкалы прогрессии Шмидта, также чувствительны, согласованы и связаны с изменением объемного объема. [12]. Клиническое применение различных шкал может зависеть от их чувствительности к конкретному функциональному домену.Например, в исследовании лейкоареоза и инвалидности (LADIS) визуальная оценочная шкала и объемные методы продемонстрировали большую нагрузку на БГМ у субъектов с нарушенной физической работоспособностью и когнитивными способностями по сравнению с нормальной контрольной группой. [13] Однако объемная оценка была более чувствительной, чем визуальная оценка, при обнаружении симптомов памяти. [9] Во многих исследованиях использовали WMHv для оценки связи между лейкоареозом и риском инсульта, когнитивных нарушений, деменции, смертности, тяжести инсульта и других функциональных нарушений.

[12]. Клиническое применение различных шкал может зависеть от их чувствительности к конкретному функциональному домену.Например, в исследовании лейкоареоза и инвалидности (LADIS) визуальная оценочная шкала и объемные методы продемонстрировали большую нагрузку на БГМ у субъектов с нарушенной физической работоспособностью и когнитивными способностями по сравнению с нормальной контрольной группой. [13] Однако объемная оценка была более чувствительной, чем визуальная оценка, при обнаружении симптомов памяти. [9] Во многих исследованиях использовали WMHv для оценки связи между лейкоареозом и риском инсульта, когнитивных нарушений, деменции, смертности, тяжести инсульта и других функциональных нарушений.

Бремя WMH и риск инсульта

Риск первого в истории инсульта в популяционных исследованиях

Шесть крупных проспективных популяционных исследований предоставили решающие доказательства корреляции между WMH и риском первого в истории инсульта. Исследование риска атеросклероза в сообществах (ARIC) в 4 сообществах США, в котором наблюдали за 1684 людьми в течение 4,7 лет, показало, что у людей с WML кумулятивная частота клинического инсульта за 5 лет выше, чем у людей без WML (6,8% против 1,4%; ОР 3. 4; 95% ДИ 1,5–7,7), независимо от общих факторов риска инсульта. [14] Роттердамское сканирующее исследование в Нидерландах с участием 1077 участников в течение в среднем 4,2 года показало, что WML как в перивентрикулярных, так и в подкорковых областях значительно увеличивает риск инсульта. [15] Исследование сердечно-сосудистой системы (CHS) в 4 сообществах США включало 3293 человека, за которыми наблюдали в среднем в течение 7 лет, и показало, что риск инсульта увеличивался пропорционально увеличению степени WMH, независимо от обычных факторов риска инсульта.[16] Основываясь на результатах проспективного когортного исследования в Симане, Япония, выраженное бремя поливинилхлорида и подкоркового поражения белой матери (SWML) независимо увеличивало риск инсульта у 2684 пациентов, за которыми наблюдали в среднем 6,3 года. [17] Исследование, проведенное в 3 городах Дижон (Франция) с участием 1643 человек, за которыми в среднем наблюдали в течение 4,9 лет, показало значительное увеличение риска инсульта с увеличением WML.

4; 95% ДИ 1,5–7,7), независимо от общих факторов риска инсульта. [14] Роттердамское сканирующее исследование в Нидерландах с участием 1077 участников в течение в среднем 4,2 года показало, что WML как в перивентрикулярных, так и в подкорковых областях значительно увеличивает риск инсульта. [15] Исследование сердечно-сосудистой системы (CHS) в 4 сообществах США включало 3293 человека, за которыми наблюдали в среднем в течение 7 лет, и показало, что риск инсульта увеличивался пропорционально увеличению степени WMH, независимо от обычных факторов риска инсульта.[16] Основываясь на результатах проспективного когортного исследования в Симане, Япония, выраженное бремя поливинилхлорида и подкоркового поражения белой матери (SWML) независимо увеличивало риск инсульта у 2684 пациентов, за которыми наблюдали в среднем 6,3 года. [17] Исследование, проведенное в 3 городах Дижон (Франция) с участием 1643 человек, за которыми в среднем наблюдали в течение 4,9 лет, показало значительное увеличение риска инсульта с увеличением WML. [18] И, наконец, исследование Framingham Offspring Study, в котором систематически оценивали 2177 человек в течение 5,6 лет наблюдения, показало, что более высокий ВМГ был связан с повышенным риском инсульта (HR 2.28, 95% ДИ: 1,02–5,13), независимо от сосудистых факторов риска. [19] Метаанализ этих шести крупных популяционных когортных исследований продемонстрировал значительную связь WMH с риском инсульта (HR 3,1, 95% CI: 2,3–4,1, p <0,001). [20] Кроме того, объединенный популяционный анализ ARIC и CHS, который включал 4872 человека без инсульта, наблюдаемых в среднем в течение 13 лет, продемонстрировал, что более высокий уровень WMH на исходной МРТ является значимым предиктором спонтанного внутримозгового кровоизлияния (ICH). ) (p для тренда <0.0001). [21

[18] И, наконец, исследование Framingham Offspring Study, в котором систематически оценивали 2177 человек в течение 5,6 лет наблюдения, показало, что более высокий ВМГ был связан с повышенным риском инсульта (HR 2.28, 95% ДИ: 1,02–5,13), независимо от сосудистых факторов риска. [19] Метаанализ этих шести крупных популяционных когортных исследований продемонстрировал значительную связь WMH с риском инсульта (HR 3,1, 95% CI: 2,3–4,1, p <0,001). [20] Кроме того, объединенный популяционный анализ ARIC и CHS, который включал 4872 человека без инсульта, наблюдаемых в среднем в течение 13 лет, продемонстрировал, что более высокий уровень WMH на исходной МРТ является значимым предиктором спонтанного внутримозгового кровоизлияния (ICH). ) (p для тренда <0.0001). [21

Риск инсульта в группах высокого риска

Во многих проспективных исследованиях оценивали WMH и риск инсульта в группах высокого риска. Исследование с участием 89 японских участников, у которых был клинический лакунарный инфаркт и которые наблюдались в среднем в течение 51 месяца, показало, что обширный WMH на исходном уровне был значимым предиктором риска инсульта (ОР 1,60; 95% ДИ 1,02–2,54; p <0,05) [22 ] Исследование с участием 121 американского пациента с долевым ICH показало, что данные компьютерной томографии о повреждении белого вещества почти в четыре раза увеличивают риск рецидива ICH (HR 3. 7, 95% ДИ 1,1–12,3, p = 0,02) через 2,7 года наблюдения. [10] Исследование 81 шведского пациента с лакунарным инфарктом показало, что тяжесть WML была предиктором повторного инсульта (OR 1,7, 95% CI 1,2–2,7) при длительном наблюдении (пять лет). [23] Точно так же обширная WML была связана с повторным инсультом в исследовании 228 китайских пациентов с инсультом (p = 0,0001). [24] Амстердамская группа сосудистой медицины в Нидерландах сообщила, что пациенты (n = 230) с подтвержденным атеросклеротическим заболеванием, включая недавно перенесенный инфаркт миокарда (ИМ), ишемический инсульт (ИИ), или заболевание периферических артерий (ЗПА), а также доказательства ПВГ при нейровизуализации. имеют более высокую частоту повторных ишемических инсультов в 3 года.5 лет по сравнению с лицами без ПВГ (18% против 5%, p = 0,001). [25] Исследование с участием 266 японских пациентов с ишемическим инсультом или ICH показало, что у пациентов с поздней стадией WMH, но без развития микрокровотечения, была самая высокая частота рецидивов ишемического инсульта среди 3 других подгрупп пациентов (10,5% в течение одного года и 17,4% в двух- год наблюдения, ОР 10,7, 95% ДИ 2,6–43,7).

7, 95% ДИ 1,1–12,3, p = 0,02) через 2,7 года наблюдения. [10] Исследование 81 шведского пациента с лакунарным инфарктом показало, что тяжесть WML была предиктором повторного инсульта (OR 1,7, 95% CI 1,2–2,7) при длительном наблюдении (пять лет). [23] Точно так же обширная WML была связана с повторным инсультом в исследовании 228 китайских пациентов с инсультом (p = 0,0001). [24] Амстердамская группа сосудистой медицины в Нидерландах сообщила, что пациенты (n = 230) с подтвержденным атеросклеротическим заболеванием, включая недавно перенесенный инфаркт миокарда (ИМ), ишемический инсульт (ИИ), или заболевание периферических артерий (ЗПА), а также доказательства ПВГ при нейровизуализации. имеют более высокую частоту повторных ишемических инсультов в 3 года.5 лет по сравнению с лицами без ПВГ (18% против 5%, p = 0,001). [25] Исследование с участием 266 японских пациентов с ишемическим инсультом или ICH показало, что у пациентов с поздней стадией WMH, но без развития микрокровотечения, была самая высокая частота рецидивов ишемического инсульта среди 3 других подгрупп пациентов (10,5% в течение одного года и 17,4% в двух- год наблюдения, ОР 10,7, 95% ДИ 2,6–43,7). [26

[26

Наконец, комбинированный анализ данных убедительно демонстрирует, что тяжесть WMH связана с риском повторного инсульта: метаанализ 3 исследований в группах высокого риска показал HR 7.4, 95% ДИ 2,4–22,9, p = 0,001, тогда как объединенные данные шести популяционных исследований и трех групп высокого риска показали HR 3,5, 95% ДИ 2,5–4,9, p <0,001. [20

Бремя WMH и риск сосудистых когнитивных нарушений и деменции

Риск сосудистых когнитивных нарушений

Во многих популяционных исследованиях оценивалась связь между лейкоареозом и риском когнитивных нарушений. В некоторых исследованиях использовалась исходная тяжесть ВМГ, но многие оценивали прогрессирование ВМГ в долгосрочном плане.

Исследование с участием 67 американских участников с нормальным когнитивным поведением показало, что высокий исходный уровень WMHv был связан с риском прогрессирования в легкое когнитивное нарушение (MCI) (HR 3,3; 95% CI 1,33–8,2, p = 0,01). [27] Тем не менее, Фрамингемское исследование потомства, в котором наблюдали 1694 человека в течение средней продолжительности 6,2 года, показало, что тяжесть ВГМ не коррелировала с риском всех MCI или амнезиальных MCI. [19] Точно так же австрийское исследование профилактики инсульта с участием 329 участников в течение 6 лет показало, что прогрессирование WMHv было связано с когнитивным снижением в некоторых областях, включая память, концептуализацию и зрительно-практические навыки.Однако изменения WMHV не были связаны со снижением когнитивных функций после корректировки на объем мозга. [28

[19] Точно так же австрийское исследование профилактики инсульта с участием 329 участников в течение 6 лет показало, что прогрессирование WMHv было связано с когнитивным снижением в некоторых областях, включая память, концептуализацию и зрительно-практические навыки.Однако изменения WMHV не были связаны со снижением когнитивных функций после корректировки на объем мозга. [28

Риск деменции

Связь между тяжестью лейкоареоза и риском деменции была изучена в ряде крупных проспективных популяционных исследований, включая когнитивное исследование здоровья сердечно-сосудистой системы, в котором у 480 из 3608 человек деменция развивалась в течение длительного периода. до 8 лет наблюдения. Это исследование показало, что обширная шкала WMH на начальном этапе исследования была значительным фактором риска развития деменции (HR 1.8) и болезнь Альцгеймера (БА). [29] Роттердамское сканирование продемонстрировало, что WML, преимущественно в перивентрикулярной области, независимо увеличивал риск деменции у 1077 когнитивно интактных участников через 5,2 года (отношение рисков 1,67; 95% доверительный интервал 1,25–2,24). [30] Аналогичным образом, проект Осаки-Тадзири в Японии наблюдал за 204 здоровыми взрослыми и 335 участниками с сомнительной деменцией в течение 5 лет и показал, что WML является предиктором прогрессирования сосудистой деменции (VaD). [31] Исследование Framingham Offspring Study (n = 2,013) показало, что тяжесть WMHv была значительно связана с повышенным риском деменции (HR 2.22; 95% ДИ 1,32–3,72 для WMHv, HR 3,97; 95% ДИ 1,10–14,3 для обширных WMHv) при среднем периоде наблюдения 5,9 лет. [19] Наконец, метаанализ трех популяционных исследований подтвердил значительную связь между WMH и риском всех типов деменции (HR 2,9; 95% CI 1,3–6,3, p = 0,008). [20

[30] Аналогичным образом, проект Осаки-Тадзири в Японии наблюдал за 204 здоровыми взрослыми и 335 участниками с сомнительной деменцией в течение 5 лет и показал, что WML является предиктором прогрессирования сосудистой деменции (VaD). [31] Исследование Framingham Offspring Study (n = 2,013) показало, что тяжесть WMHv была значительно связана с повышенным риском деменции (HR 2.22; 95% ДИ 1,32–3,72 для WMHv, HR 3,97; 95% ДИ 1,10–14,3 для обширных WMHv) при среднем периоде наблюдения 5,9 лет. [19] Наконец, метаанализ трех популяционных исследований подтвердил значительную связь между WMH и риском всех типов деменции (HR 2,9; 95% CI 1,3–6,3, p = 0,008). [20

WMH как биомаркер общего бремени цереброваскулярных заболеваний

Связь со смертностью

В нескольких крупных проспективных популяционных исследованиях оценивалась связь между WMH и смертностью.В когорте из 2684 неврологически нормальных японских субъектов, не имеющих инсульта, риск смерти через 6,3 года был значительно выше, если у субъектов был очевидный ЛВГ при визуализации головного мозга (OR 4,01; 95% ДИ 1,91–8,45). [17] Аналогичным образом, исследование Rotterdam Scan Study сообщило о повышенных показателях летальности среди 430 субъектов с WML [32], а также исследование Framingham Offspring с участием 2208 человек, которое показало, что тяжесть WMHv была связана с повышенным риском смерти (HR 1,38). 95% ДИ 1,13–1,69 для WMHv; HR 2.27, 95% ДИ 1,41–3,65 для обширного WMHv) в долгосрочном периоде наблюдения. [19] С другой стороны, в Исследовании здоровья сердечно-сосудистой системы 3245 участников с низкой степенью WMH продемонстрировали улучшение продолжительности жизни в течение 10–12 лет наблюдения. [33] Мета-анализ этих четырех популяционных исследований показал значительную корреляцию WMH с риском смерти (HR 2,3, 95% CI 1,9–2,8, p <0,001). [20

[17] Аналогичным образом, исследование Rotterdam Scan Study сообщило о повышенных показателях летальности среди 430 субъектов с WML [32], а также исследование Framingham Offspring с участием 2208 человек, которое показало, что тяжесть WMHv была связана с повышенным риском смерти (HR 1,38). 95% ДИ 1,13–1,69 для WMHv; HR 2.27, 95% ДИ 1,41–3,65 для обширного WMHv) в долгосрочном периоде наблюдения. [19] С другой стороны, в Исследовании здоровья сердечно-сосудистой системы 3245 участников с низкой степенью WMH продемонстрировали улучшение продолжительности жизни в течение 10–12 лет наблюдения. [33] Мета-анализ этих четырех популяционных исследований показал значительную корреляцию WMH с риском смерти (HR 2,3, 95% CI 1,9–2,8, p <0,001). [20

В некоторых исследованиях оценивалась связь лейкоареоза со смертностью в группах высокого риска. Исследование, проведенное в Южной Норвегии с участием 134 человек с первым в истории ВКГ, показало, что тяжелая ВГБ была независимо связана как с краткосрочной, так и с долгосрочной летальностью у 30-дневных выживших. [34] Точно так же выживаемость снизилась у 228 китайских субъектов с WML с первым в истории ишемическим инсультом при наблюдении в среднем 23 месяца (p = 0,007). [24

[34] Точно так же выживаемость снизилась у 228 китайских субъектов с WML с первым в истории ишемическим инсультом при наблюдении в среднем 23 месяца (p = 0,007). [24

Связь с тяжестью инсульта и исходами после инсульта

Тяжесть лейкоареоза была связана с плохим функциональным исходом после инсульта как в краткосрочных (90 дней), так и в долгосрочных исследованиях. У пациентов с острым ишемическим инсультом тяжесть WMH значительно связана с плохим функциональным исходом через 3 месяца [35–39] и позже.[39–40] Когда рассматривается топография WML, бремя PVH, но не подкорковое или глубокое WMH, по-видимому, связано с неблагоприятным клиническим исходом как в краткосрочных, так и в долгосрочных (более 90 дней) исследованиях. [35–36, 39] Исследование пациентов со спонтанным ВЧГ также показало, что более высокое бремя лейкоареоза было независимым маркером худшего функционального результата. [38

Помимо того, что он является предиктором функционального исхода после инсульта, тяжесть лейкоареоза была независимо связана с более крупными очагами инфаркта [41], большим увеличением объема инфаркта [42] и повышенным риском геморрагической трансформации и паренхиматозной гематомы после внутриартериальной тромбэктомии. для лечения острого ишемического инсульта, особенно лейкоареоза в области глубокого белого вещества.[43

для лечения острого ишемического инсульта, особенно лейкоареоза в области глубокого белого вещества.[43

Связь с другими функциональными нарушениями

Лейкоареоз и инвалидность (LADIS) — это многоцентровое сотрудничество, оценивающее независимую роль изменения белого вещества с помощью нейровизуализации в определении инвалидности во многих клинических аспектах, таких как функциональный статус, когнитивные способности, настроение, двигательные функции. выступления и проблемы с мочеиспусканием. [44] В исследовании LADIS, проведенном среди 639 участников без инвалидности, умеренные и тяжелые изменения белого вещества были независимо связаны с ухудшением походки и равновесия [45], тогда как прогрессирование лейкоареоза было связано с постепенным снижением результатов теста управляющих функций.[46] Годовая переоценка 619 пожилых пациентов с LADIS с исходной функциональной независимостью показала, что тяжелая ВГМ подвергает их риску зависимости от моторных и когнитивных нарушений за короткий период времени. [47] Наконец, участники LADIS с тяжелым исходным прогрессированием WMH и WMH в течение 3-летнего периода наблюдения имели больший риск аномалий походки и стойки, верхних двигательных признаков и замедления постукивания пальцем (мелкая моторика), независимо от других сосудов. поражения. [48

[47] Наконец, участники LADIS с тяжелым исходным прогрессированием WMH и WMH в течение 3-летнего периода наблюдения имели больший риск аномалий походки и стойки, верхних двигательных признаков и замедления постукивания пальцем (мелкая моторика), независимо от других сосудов. поражения. [48

Аналогичным образом, Орегонское исследование старения мозга, в котором наблюдали 104 когнитивно интактных участников в течение до 13 лет, продемонстрировало, что увеличение общего и перивентрикулярного WMHv на исходном уровне и прогрессирование PVH коррелировали с постепенным ухудшением походки, тогда как прогрессирование подкоркового WMH было связано с при снижении памяти.[49

Наконец, в ряде исследований сообщается о связи между недержанием мочи и изменениями белого вещества. [50–52] Кроме того, неотложные позывы к мочеиспусканию были связаны с исходной тяжестью ВМГ среди участников LADIS, независимо от других факторов и сосудистого поражения головного мозга. [53

Будущие направления

Роль ВМГ как диагностического и прогностического биомаркера цереброваскулярных заболеваний в настоящее время общепринята; однако остается вопрос, играет ли WMH активную роль в патофизиологии церебральной дисфункции, связанной с тяжестью и прогрессированием лейкоареоза.Новые методы клинических исследований, включая полногеномные ассоциативные исследования (GWAS) и передовые методы нейровизуализации, могут предоставить доказательства биологии основного заболевания при WMH. Особый интерес представляет недавний отчет об общем генетическом вкладе между тяжестью ВМГ, оцененной на МРТ головного мозга здоровых пожилых людей, включенных в состав нескольких популяционных когорт консорциума CHARGE [54], и когорт пациентов с острым ишемическим инсультом в больницах. . [55] В метаанализе WMH GWAS у 9 361 человека европейского происхождения без инсульта, консорциум CHARGE идентифицировал 6 новых однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) из локуса на хромосоме 17q25, связанных с бременем WMH.[54] Связь этих SNP, особенно rs9894383 (p = 0,0006) с WMHv у пациентов с ишемическим инсультом, была воспроизведена в исследовании International Stroke Genetics Consortium, [55] и представляет собой крупный прорыв в понимании общего генетического вклада в лейкоареоз по всему спектру заболеваний мелких сосудов головного мозга.

Ожидается, что в будущем прорывы произойдут также в области расширенной нейровизуализации белого вещества при здоровье и болезнях, среди которых наиболее многообещающими являются диффузионно-тензорная визуализация (DTI).DTI предоставляет подробные данные о структуре белого вещества, а в недавних исследованиях у здоровых взрослых изучалась связь между общими факторами риска сосудов, такими как гипертензия и липиды сыворотки крови, и показателями целостности белого вещества DTI [56–57]. Эти предварительные отчеты о влиянии артериального давления и ЛПНП в сыворотке на целостность белого вещества требуют дальнейшей оценки у субъектов с продвинутой стадией ВГБ.

Заключение

В литературе подтверждается роль ВМГ как биомаркера давних цереброваскулярных заболеваний.Продвинутая нейровизуализация и будущие исследования генетической архитектуры лейкоареоза позволят разгадать основную биологию заболевания белого вещества и его роль в патофизиологии инсульта, деменции и общего бремени цереброваскулярной дисфункции.

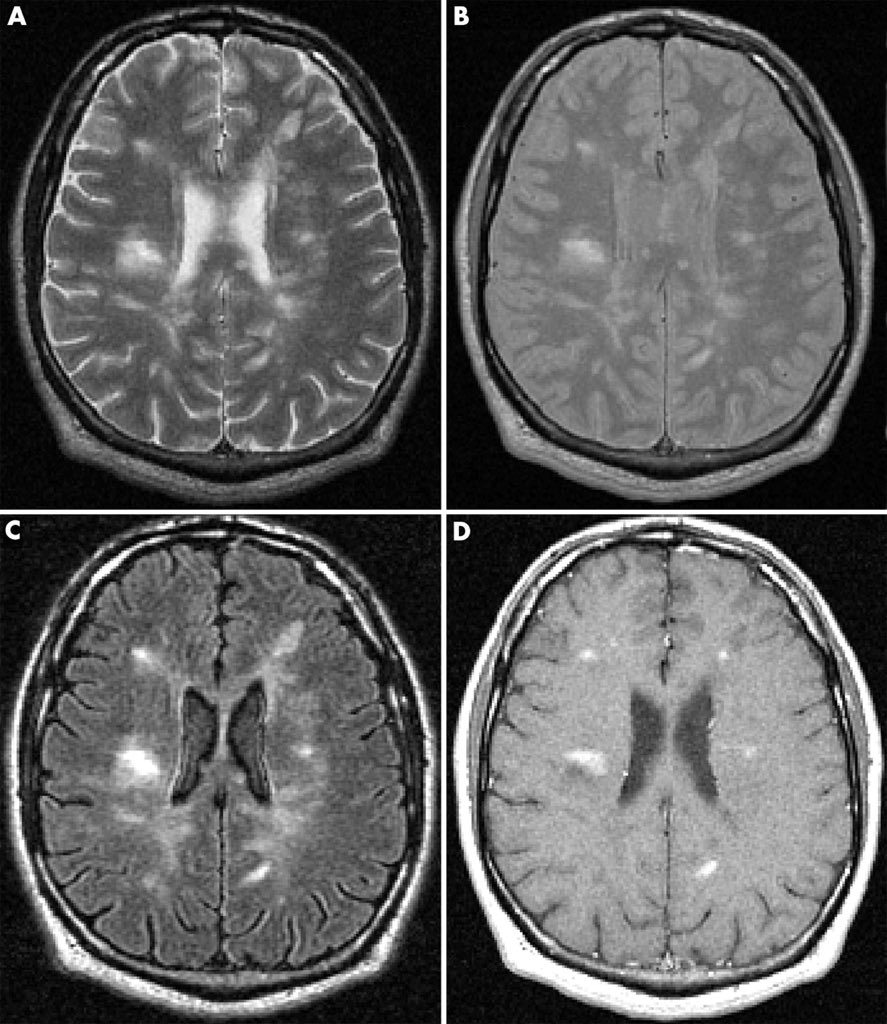

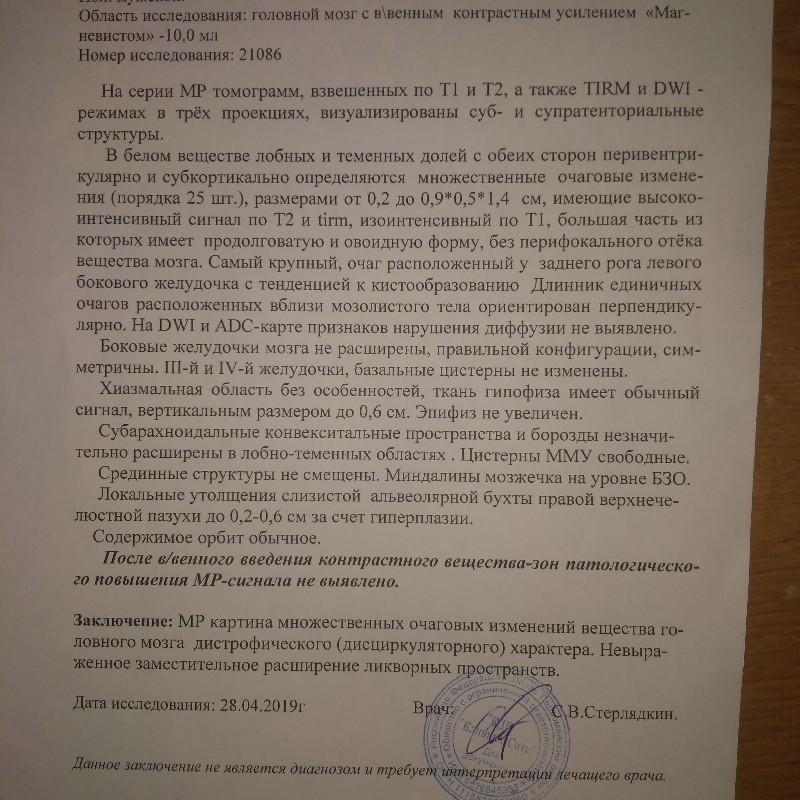

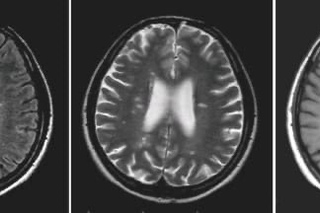

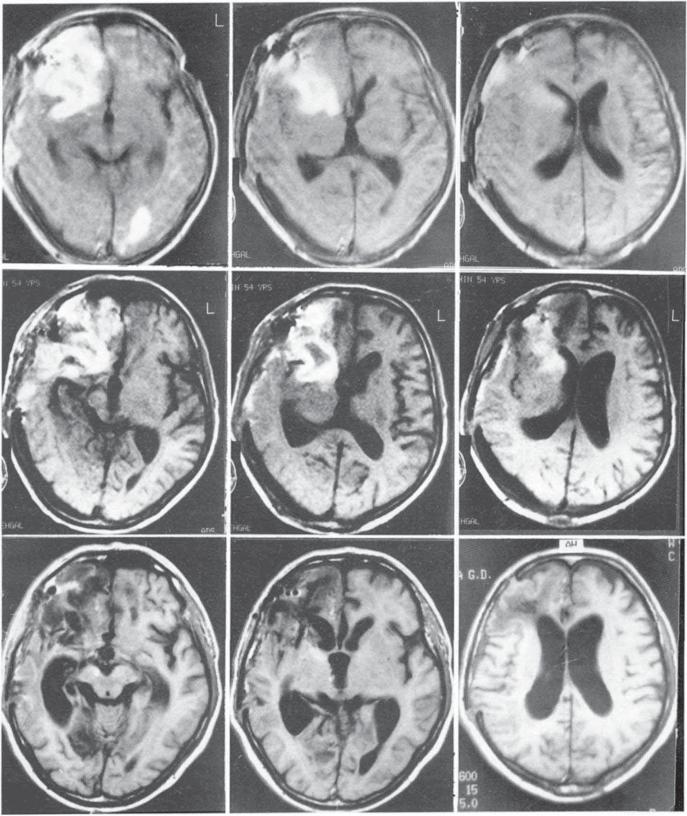

Степень тяжести гиперинтенсивности белого вещества при МРТ. Общее бремя болезни белого вещества значительно различается среди бессимптомных взрослых и пациентов с известным цереброваскулярным заболеванием. У лиц того же возраста объем гиперинтенсивности белого вещества (WMH) может варьироваться от легкой до очень тяжелой (, верхняя панель, ).Используя проверенный полуавтоматический объемный протокол, объем WMH может быть определен количественно ( нижняя панель, красного цвета, карты WMH получены из смежных супратенториальных аксиальных срезов T2-FLAIR MRI с использованием ранее опубликованного метода [10]) с высокой степенью тщательность и точность.

Таблица 1

Связь ВМГ с инсультом, повторным инсультом, внутримозговым кровоизлиянием, геморрагической трансформацией и смертностью

| Автор | Население | Результаты |

|---|---|---|

| Риск первого инсульта | ||

| Wong TY 2002 [14] | Исследование ARIC | 5-летняя кумулятивная частота клинического инсульта: WML по сравнению с WML: 6.8% против 1,4%; RR 3,4; 95% ДИ 1,5–7,7 |

| Vermeer SE 2003 [15] | Роттердамское сканирование, исследование | 3 rd по сравнению с 1 st PVH тертиль: HR 4,7; 95% ДИ 2,0–11,2 3 rd по сравнению с 1 st Тертиль SWML: HR 3,6; 95% ДИ 1,4–9,2 |

| Kuller LH 2004 [16] | CHS | классы WML ≥ 5 по сравнению с классами 0-1: 2,8% против 0,6%; HR 3,0; 95% ДИ 1,9–4,7 |

| Bokura H 2006 [17] | Shimane Study | отмеченный и мягкий PVH: OR 2.08; 95% ДИ 1,04–4,17. отмечены по сравнению с отсутствием SWML: OR 2,73; 95% ДИ 1,32–5,63 |

| Buyck JF 2009 [18] | 3-City Dijon Study | 4 th против 1 st общий квартиль WMHv: HR 5,7; 95% ДИ 2,0–16,4 4 th против 1 st квартиль объема PVH: HR 6,2; 95% ДИ 2,0–19,5 4 th против 1 st глубокий квартиль WMHv: HR 4,1; 95% ДИ 1,5–11,3 |

| Debette S 2010 [19] | Framingham Offspring Study | обширный WMHv: HR 2.28; 95% ДИ 1,02–5,13 |

| Debette S 2010 [20] | Мета-анализ | WMH: HR 3,1; 95% ДИ 2,3–4,1 |

| Folsom AR 2012 [21] | Исследование ARIC и CHS | Риск ICH: WMH степени 4–9 по сравнению с классом WMH 0–1: HR 3,96; 95% ДИ 1,90–8,27 WMH степени 3 по сравнению с WMH степени 0–1: HR 3,52; 95% ДИ 1,80–6,89 |

| Риск повторного инсульта | ||

| Yamauchi H 2002 [22] | Оценка HR 1 на исходном уровне | .60; 95% ДИ 1,02–2,54 |

| Appelros P 2005 [23] | Шведский | Оценка WML на исходном уровне: ОР 1,7 95% ДИ 1,2–2,7 |

| Fu JH 2005 [24] | Китайский | Степень серьезности WML: HR 4.18; 95% ДИ 2,0–8,6 |

| Gerdes VE 2006 [25] | Амстердамская группа сосудистой медицины | PVH в сравнении с PVH: HR 3,2; 95% ДИ 1,3–8,4 глубокий и без глубокого WML: ОР 1,5; 95% ДИ 0,6–3,8 |

| Naka H 2006 [26] | Японский | Для ишемического инсульта: продвинутый WMH: HR 10.7; 95% ДИ 2,6–43,7 |

| Debette S 2010 [20] | Мета-анализ | WMH: HR 7,4; 95% ДИ 2,4–22,9 |

| Риск ИЦГ и геморрагической трансформации | ||

| Smith EE 2004 [10] | для Америки CT WMH (степень 1) по сравнению с CT-WMH: HR 3,7; 95% ДИ 1,1–12,3 | |

| Naka H 2006 [26] | Японский | Для ICH: продвинутый WMH: HR 0.016; 95% ДИ 0,001–0,258 |

| Shi ZS 2012 [43] | Американский | Глубокий WMH умеренной или тяжелой степени на МРТ до вмешательства: Прогнозирование геморрагической трансформации: OR 3,43; 95% ДИ 1,23–9,57, после механической тромбэктомии Прогнозирование паренхиматозной гематомы: OR 6,26; 95% ДИ 1,74–22,45, после механической тромбэктомии |

| Смертность | ||

| Маркировка Bokura H 2006 [17] | в сравнении с исследованием Shimane .01; 95% ДИ 1,91–8,45. | |

| Ikram MA 2009 [32] | Роттердамское сканирование | Смертность от всех причин: 4 th vs 1 st Квартиль WMH: HR 2,05; 95% ДИ 1,32–3,20 WML на SD: HR 1,38; 95% ДИ 1,16–1,65 Для смертности от сердечно-сосудистых заболеваний: WML на SD: HR 2,52; 95% ДИ 1,65–3,84 |

| Debette S 2010 [19] | Framingham Offspring Study | Риск смерти: WMHv: HR 1.38; 95% ДИ 1,13–1,69 обширный WMHv: ОР 2,27; 95% ДИ 1,41–3,65 Риск сосудистой смерти: WMHv: HR 1,96; 95% ДИ 1,13–2,92 обширный WMHv: HR 4,18; 95% ДИ 1,72–10,15 Риск сердечно-сосудистой смерти: WMHv: HR 1,86; 95% ДИ 1,20–2,89 обширный WMHv: HR 3,49; 95% ДИ 1,30–9,37 |

| Kuller LH 2007 [33] | CHS | Желудочковый класс ≥ 6: HR 1,58; 95% ДИ 1,21–2,07 Степень белого вещества ≥ 5: ОР 1,87; 95% ДИ 1.43−2,32 |

| Tveiten A 2013 [34] | Norwegian | 30-дневная смертность: оценка WMH: OR 1,6; 95% ДИ 1,06–2,5 Долгосрочная смертность: оценка WMH: OR 1,6; 95% ДИ 1,2–2,1 |

| Fu JH 2005 [24] | Китайский | Выживаемость: степень тяжести WML: HR 2,02; 95% ДИ 1,032–3,960 |

| Debette S 2010 [20] | Мета-анализ | WMH: HR 2.3; 95% ДИ 1,9–2,8 |

Таблица 2

Связь ВГД с когнитивными нарушениями, деменцией, аномалиями походки и недержанием мочи

| Автор | Население | 12 |

|---|---|---|

| Smith EE 2008 [27] | American | High WMHv: HR 3.30; 95% ДИ 1,33–8,22 |

| Debette S 2010 [19] | Framingham Offspring Study | Для MCI WMHv: OR 1,06; 95% ДИ 0,83–1,36 обширный WMHv: OR 1,26; 95% ДИ 0,67–2,39 |

| Для амнезиаков MCI WMHv: OR 1,24; 95% ДИ 0,98–1,57 обширный WMHv: OR 1,67; 95% ДИ 0,96–2,93 | ||

| Для амнестических MCI, возраст ≥ 60 WMHv: OR 1,49; 95% ДИ 1,14–1,97 обширный WMHv: OR 2.47; 95% ДИ 1,31–4,66 | ||

| Schmidt R 2005 [28] | Австрийское исследование профилактики инсульта | WMHv: β -0,025; 95% ДИ от -0,047 до -0,004 (память) WMHv: β -0,022; 95% ДИ от -0,043 до 0,0004 (концептуализация) WMHv: β -0,035; 95% ДИ от -0,059 до -0,011 (зрительно-практические навыки) WMHv: β -0,017; 95% ДИ от -0,036 до -0,002 (внимание / скорость) |

| Риск деменции | ||

| Когнитивный LH14 2003 [2914] | Здоровье сердечно-сосудистых заболеваний WMH ≥ 3: HR 1.7; 95% ДИ 1,36–2,10 (полная деменция) WMH ≥ 3: HR 1,5; 95% ДИ 1,17–1,99 (AD) WMH ≥ 3: HR 2,1; 95% ДИ 1,36–3,11 (VaD / смешанная деменция) | |

| Prins ND 2004 [30] | Rotterdam Scan Study | PVH: HR 1,67; 95% CI 1,25–2,24 |

| Meguro K 2007 [31] | Проект Осаки-Тадзири | PVH: OR 0,78 (незначительно) (AD) Deep WMH: OR 1,07, 1,02 (справа, слева, не значимо) (AD) PVH: OR 4,14 (p <0,005) (VaD) Deep WMH: OR 4.04, 3,27 (справа, слева, p <0,05) (VaD) |

| Debette S 2010 [19] | Framingham Offspring Study | WMHv: HR 2,22; 95% ДИ 1,32–3,72 обширный WMHv: HR 3,97; 95% ДИ 1,10–14,30 |

| Debette S 2010 [20] | Мета-анализ | WMH: HR 2,9; 95% ДИ 1,3–6,3 |

| Нарушения походки | ||

| Kreisel SH 2013 [45] | LADIS Study 9014 SP14 901 9014 : Средняя степень ARWMC: −0.22; 95% ДИ от -0,35 до -0,09 Тяжелая степень ARWMC: -0,46; 95% ДИ от -0,63 до -0,28 | |

| Inzitari D 2007 [47] | Исследование LADIS | Для пациентов с 0 или 1 активностью, ограниченной на входе Тяжелая или легкая ARWMC: HR 2,38; 95% ДИ 1,29–4,38 Для пациентов без ограничения активности при входе Тяжелая или легкая ARWMC: ОР 3,02; 95% ДИ 1,34–6,78 |

| Poggesi A 2013 [48] | Исследование LADIS | Сильное или легкое изменение белого вещества: OR 2.34; 95% ДИ 1,52–3,60 |

| Silbert LC 2008 [49] | Oregon Brain Aging Study | Общий WMHv и скорость изменений во время ходьбы в секундах: 2 = 0,08, p = 0,0052 |

| Общий WMHv и количество шагов: R 2 = 0,12, p = 0,0125 | ||

| Повышенный PVH и скорость изменений во времени ходьбы в секундах: 2 R = 0,12, p = 0,0039 | ||

| Повышенный PVH и количество ступеней: R 2 = 0.13, p = 0,0075 | ||

| Недержание мочи | ||

| Poggesi A 2008 [53] | LADIS Study | 90 1.144; 95% ДИ 1,04–2,90|

Благодарности

Доктор Рост поддерживается Национальным институтом неврологических расстройств и инсульта (K23 NS064052 и R01 NS082285).

Сноски

Соблюдение этических норм

Конфликт интересов

Dr.Chutinet сообщает о неразглашении.

Права человека и животных и информированное согласие

Эта статья не содержит исследований с участием людей или животных, выполненных кем-либо из авторов.

Список литературы

* Важный

** Исключительно важный

1. Сакко Р.Л., Каснер С.Е., Бродерик Дж. П. и др. Обновленное определение инсульта для 21 века: заявление для медицинских работников Американской кардиологической ассоциации / Американской ассоциации инсульта.Инсульт. 2013; 44: 2064–2089. [PubMed] [Google Scholar] Это консенсусное заявление экспертов предоставляет самые последние данные в поддержку нового определения инсульта. Хачинский В.К., Поттер П., Мерски Х. Лейкоараиоз: древний термин для обозначения новой проблемы. Может J Neurol Sci. 1986; 13 (4 доп.): 533–534. [PubMed] [Google Scholar] 3. Хачинский В.К., Поттер П., Мерски Х. Лейкоараиоз. Arch Neurol. 1987. 44: 21–23. [PubMed] [Google Scholar] 4. Фазекас Ф., Баркхоф Ф., Валунд ЛО и др. Оценка поражений белого вещества при КТ и МРТ.Cerebrovasc Dis. 2002; 13 (Дополнение 2): 31–36. [PubMed] [Google Scholar] 5. Фазекас Ф., Чавлюк Дж. Б., Алави А. и др. Нарушения МР-сигнала при 1,5 Тл при деменции Альцгеймера и нормальном старении. AJR Am J Roentgenol. 1987. 149: 351–356. [PubMed] [Google Scholar] 6. Scheltens P, Barkhof F, Leys D, et al. Полуколичественная рейтинговая шкала для оценки гиперинтенсивности сигнала на магнитно-резонансной томографии. J Neurol Sci. 1993; 114: 7–12. [PubMed] [Google Scholar] 7. de Leeuw FE, de Groot JC, Achten E, et al. Распространенность поражений белого вещества головного мозга у пожилых людей: популяционное магнитно-резонансное исследование.Роттердамское сканирование. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2001; 70: 9–14. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 8. Валунд Л.О., Баркхоф Ф., Фазекас Ф. и др. Новая шкала оценки возрастных изменений белого вещества, применимая к МРТ и КТ. Инсульт. 2001; 32: 1318–1322. [PubMed] [Google Scholar] 9. van Straaten EC, Fazekas F, Rostrup E et al. Влияние метода оценки гиперинтенсивности белого вещества на корреляцию с клиническими данными: исследование LADIS. Инсульт. 2006; 37: 836–840. [PubMed] [Google Scholar] 10.Smith EE, Gurol ME, Eng JA и др. Поражения белого вещества, когнитивные функции и рецидивирующие кровоизлияния при долевом внутримозговом кровоизлиянии. Неврология. 2004. 63: 1606–1612. [PubMed] [Google Scholar] 11. Prins ND, van Straaten EC, van Dijk EJ, et al. Измерение прогрессирования поражений белого вещества головного мозга на МРТ: визуальная оценка и волюметрия. Неврология. 2004. 62: 1533–1539. [PubMed] [Google Scholar] 12. Gouw AA, van der Flier WM, van Straaten EC, et al. Надежность и чувствительность визуальных шкал по сравнению с волюметром для оценки прогрессирования гиперинтенсивности белого вещества.Cerebrovasc Dis. 2008. 25: 247–253. [PubMed] [Google Scholar] 13. Gouw AA, Van der Flier WM, van Straaten EC, et al. Сравнение простой и комплексной оценки гиперинтенсивности белого вещества в зависимости от физической работоспособности и когнитивных способностей: исследование LADIS. J Neurol. 2006; 253: 1189–1196. [PubMed] [Google Scholar] 14. Вонг Т.Ю., Кляйн Р., Шарретт А.Р. и др. Поражения белого вещества головного мозга, ретинопатия и случайный клинический инсульт. ДЖАМА. 2002; 288: 67–74. [PubMed] [Google Scholar] 15. Vermeer SE, Hollander M, van Dijk EJ, et al.Тихие инфаркты головного мозга и поражения белого вещества увеличивают риск инсульта у населения в целом: исследование Rotterdam Scan Study. Инсульт. 2003. 34: 1126–1129. [PubMed] [Google Scholar] 16. Куллер Л.Х., Лонгстрет В.Т., мл., Арнольд А.М. и др. Гиперинтенсивность белого вещества на магнитно-резонансной томографии черепа: предиктор инсульта. Инсульт. 2004; 35: 1821–1825. [PubMed] [Google Scholar] 17. Бокура Х., Кобаяси С., Ямагути С. и др. Тихий инфаркт головного мозга и подкорковые поражения белого вещества увеличивают риск инсульта и смертности: проспективное когортное исследование.Журнал инсульта и цереброваскулярных заболеваний. 2006; 15: 57–63. [PubMed] [Google Scholar] 18. Buyck JF, Dufouil C, Mazoyer B, et al. Поражения белого вещества головного мозга связаны с риском инсульта, но не с другими сосудистыми событиями: исследование 3-City Dijon Study. Инсульт. 2009; 40: 2327–2331. [PubMed] [Google Scholar] 19. Дебетт С., Байзер А., ДеКарли С. и др. Ассоциация МРТ-маркеров сосудистого повреждения головного мозга с инсультом, умеренными когнитивными нарушениями, деменцией и смертностью: исследование Framingham Offspring.Инсульт. 2010. 41: 600–606. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 20. Дебетт С., Маркус Х.С. Клиническое значение гиперинтенсивности белого вещества на магнитно-резонансной томографии головного мозга: систематический обзор и метаанализ. BMJ. 2010; 341: c3666. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] Этот метаанализ обеспечивает комплексный и систематический подход к оценке роли лейкоареоза в цереброловаскулярных заболеваниях. Фолсом А.Р., Яцуя Х., Мосли Т.Х., мл. И др. Риск внутрипаренхиматозного кровоизлияния при лейкоареозе и инфаркте головного мозга, определенном с помощью магнитно-резонансной томографии.Энн Нейрол. 2012; 71: 552–559. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 22. Ямаути Х., Фукуда Х., Оянаги С. Значение высокоинтенсивных поражений белого вещества как предиктора инсульта от артериолосклероза. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2002. 72: 576–582. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 23. Аппелрос П., Самуэльссон М., Линделл Д. Лакунарные инфаркты: функциональные и когнитивные результаты через пять лет в отношении результатов МРТ. Cerebrovasc Dis. 2005; 20: 34–40. [PubMed] [Google Scholar] 24.Fu JH, Lu CZ, Hong Z и др. Степень поражения белого вещества связана с острыми подкорковыми инфарктами и позволяет прогнозировать дальнейший риск инсульта у пациентов с первым в истории ишемическим инсультом. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2005. 76: 793–796. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 25. Гердес В.Е., Ква В.И., тен Кейт Х. и др. Поражения белого вещества головного мозга позволяют прогнозировать как ишемический инсульт, так и инфаркт миокарда у пациентов с установленным атеросклеротическим заболеванием. Атеросклероз. 2006. 186: 166–172. [PubMed] [Google Scholar] 26.Нака Х., Номура Э., Такахаши Т. и др. Сочетание наличия или отсутствия церебральных микрокровоизлияний и повышенной гиперинтенсивности белого вещества в качестве предикторов последующих типов инсульта. AJNR Am J Neuroradiol. 2006. 27: 830–835. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 27. Смит Э.Е., Егорова С., Блэкер Д. и др. Магнитно-резонансная томография гиперинтенсивности белого вещества и объема мозга в прогнозировании легких когнитивных нарушений и деменции. Arch Neurol. 2008; 65: 94–100. [PubMed] [Google Scholar] 28.Шмидт Р., Ропель С., Энцингер С. и др. Прогрессирование поражения белого вещества, атрофия мозга и снижение когнитивных функций: австрийское исследование профилактики инсульта. Энн Нейрол. 2005. 58: 610–616. [PubMed] [Google Scholar] 29. Куллер Л.Х., Лопес О.Л., Ньюман А. и др. Факторы риска деменции в когнитивном исследовании сердечно-сосудистой системы. Нейроэпидемиология. 2003; 22: 13–22. [PubMed] [Google Scholar] 30. Принс Н.Д., ван Дейк Э.Дж., ден Хейер Т. и др. Поражения белого вещества головного мозга и риск деменции. Arch Neurol. 2004. 61: 1531–1534.[PubMed] [Google Scholar] 31. Мегуро К., Исии Х, Касуя М. и др. Заболеваемость деменцией и связанные с ней факторы риска в Японии: Проект Осаки-Тадзири. J Neurol Sci. 2007. 260: 175–182. [PubMed] [Google Scholar] 32. Икрам М.А., Верноой М.В., Врооман Х.А. и др. Объемы тканей головного мозга и заболевание мелких сосудов в зависимости от риска смерти. Neurobiol Aging. 2009. 30: 450–456. [PubMed] [Google Scholar] 33. Куллер Л.Х., Арнольд А.М., Лонгстрет В.Т., мл. И др. Уровень белого вещества и объем желудочков на МРТ головного мозга как маркеры долголетия в исследовании сердечно-сосудистой системы.Neurobiol Aging. 2007. 28: 1307–1315. [PubMed] [Google Scholar] 34. Tveiten A, Ljostad U, Mygland A, Naess H. Лейкоареоз связан с краткосрочной и долгосрочной смертностью у пациентов с внутримозговым кровоизлиянием. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2013 21 февраля; pii: S1052-3057 (13) 00023-2. [Epub перед печатью] [PubMed] [Google Scholar] 35. Liou LM, Chen CF, Guo YC и др. Гиперинтенсивность белого вещества головного мозга позволяет прогнозировать исход функционального инсульта. Cerebrovasc Dis. 2010; 29: 22–27. [PubMed] [Google Scholar] 36.Киссела Б., Линдселл С.Дж., Клейндорфер Д. и др. Клиническое прогнозирование функционального исхода после ишемического инсульта: удивительная важность перивентрикулярной болезни белого вещества и расы. Инсульт. 2009. 40: 530–536. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 37. Хеннингер Н., Лин Э., Бейкер С.П. и др. Лейкоареоз прогнозирует неблагоприятный исход через 90 дней после острой окклюзии крупной мозговой артерии. Cerebrovasc Dis. 2012; 33: 525–531. [PubMed] [Google Scholar] 38. Каприо Ф.З., Маас М.Б., Розенберг Н.Ф. и др. Лейкоареоз на магнитно-резонансной томографии коррелирует с худшими исходами после спонтанного внутримозгового кровоизлияния.Инсульт. 2013. 44: 642–646. [PubMed] [Google Scholar] 39. Канг Х.Дж., Стюарт Р., Парк М.С. и др. Гиперинтенсивность белого вещества и функциональные результаты через 2 недели и 1 год после инсульта. Cerebrovasc Dis. 2013; 35: 138–145. [PubMed] [Google Scholar] 40. Арсава Э.М., Рахман Р., Розанд Дж. И др. Тяжесть лейкоареоза коррелирует с клиническим исходом после ишемического инсульта. Неврология. 2009. 72: 1403–1410. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 42. Ай Х., Арсава Э.М., Розанд Дж. И др. Тяжесть лейкоареоза и предрасположенность к развитию инфаркта при остром инсульте.Инсульт. 2008; 39: 1409–1413. [PubMed] [Google Scholar] 43. Ши З.С., Ло Й., Либескинд Д.С. и др. Лейкоареоз позволяет прогнозировать паренхиматозную гематому после механической тромбэктомии при остром ишемическом инсульте. Инсульт. 2012; 43: 1806–1811. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 44. 2001–2011: десятилетие исследования LADIS (лейкоареоз и инвалидность): что мы узнали об изменениях белого вещества и болезни мелких сосудов? Cerebrovasc Dis. 2011; 32: 577–588. [PubMed] [Google Scholar] 45. Kreisel SH, Blahak C, Bazner H, et al.Ухудшение походки и равновесия с течением времени: эффекты возрастного изменения белого вещества — исследование LADIS. Cerebrovasc Dis. 2013; 35: 544–553. [PubMed] [Google Scholar] 46. Пантони Л., Подгези А., Базиль А.М. и др. Лейкоареоз позволяет прогнозировать скрытые глобальные функциональные нарушения у пожилых людей без инвалидности: исследование LADIS (лейкоареоз и инвалидность у пожилых людей). J Am Geriatr Soc. 2006; 54: 1095–1101. [PubMed] [Google Scholar] 47. Inzitari D, Simoni M, Pracucci G, et al. Риск быстрого глобального функционального снижения у пожилых пациентов с тяжелыми возрастными церебральными изменениями белого вещества: исследование LADIS.Arch Intern Med. 2007. 167: 81–88. [PubMed] [Google Scholar] 48. Поггези А., Гоу А., ван дер Флиер В. и др. Изменения белого вещества головного мозга связаны с отклонениями при неврологическом обследовании у пожилых людей без инвалидности: исследование LADIS. J Neurol. 2013; 260: 1014–1021. [PubMed] [Google Scholar] 49. Силберт Л.К., Нельсон С., Ховисон Д.Б. и др. Влияние увеличения объема гиперинтенсивного белого вещества на скорость когнитивного и моторного снижения. Неврология. 2008. 71: 108–113. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 50.Гото К., Исии Н., Фукасава Х. Диффузная болезнь белого вещества у пожилых людей. Клиническое, невропатологическое и КТ-исследование. Радиология. 1981; 141: 687–695. [PubMed] [Google Scholar] 51. Тарвонен-Шредер С., Ройтта М., Райха И. и др. Клинические особенности лейкоараиоза. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1996. 60: 431–436. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 52. Сито Ю.Ю., Сахадеван С. Клиническое значение поражений белого вещества головного мозга у пожилых азиатов с подозрением на деменцию. Возраст Старение.2004. 33: 67–71. [PubMed] [Google Scholar] 53. Поггези А., Пракуччи Г., Чабриат Н. и др. Жалобы на мочеиспускание у пожилых людей без инвалидности с возрастными изменениями белого вещества: исследование лейкоареоза и инвалидности (LADIS). J Am Geriatr Soc. 2008; 56: 1638–1643. [PubMed] [Google Scholar] 54. Fornage M, Debette S, Bis JC и др. Полногеномные исследования ассоциации бремени поражения белого вещества головного мозга: консорциум CHARGE. Энн Нейрол. 2011; 69: 928–939. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] Это первая рукопись, в которой представлены доказательства связи между распространенными генетическими вариантами и тяжестью лейкоареоза.55. Адиб-Самии П., Рост Н., Трайлор М. и др. Локус 17q25 связан с объемом гиперинтенсивного белого вещества при ишемическом инсульте, но не со статусом лакунарного инсульта. Инсульт. 2013; 44: 1609–1615. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 56. Салат Д.Х., Уильямс В.Дж., Лериц Е.С. и др. Индивидуальные вариации артериального давления связаны с целостностью регионального белого вещества у здоровых пожилых людей. Нейроизображение. 2012; 59: 181–192. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 57. Уильямс В.Дж., Лериц Э.С., Шепель Дж. И др.Индивидуальные вариации уровня холестерина в сыворотке крови связаны с целостностью региональной ткани белого вещества у пожилых людей. Hum Brain Mapp. 2013; 34: 1826–1841. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]Перивентрикулярные поражения белой материи

Тимоти К. Хейн, доктор медицины. • Последнее изменение страницы: 16 августа 2021 г.

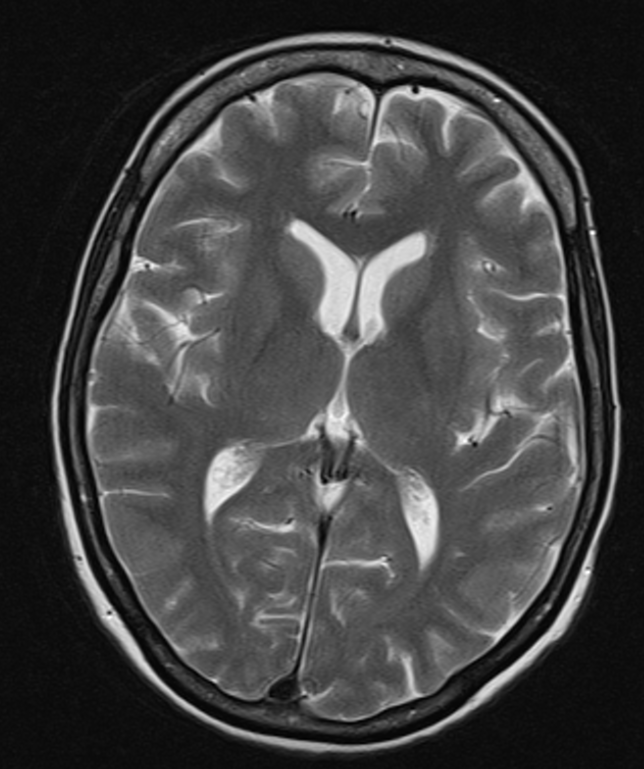

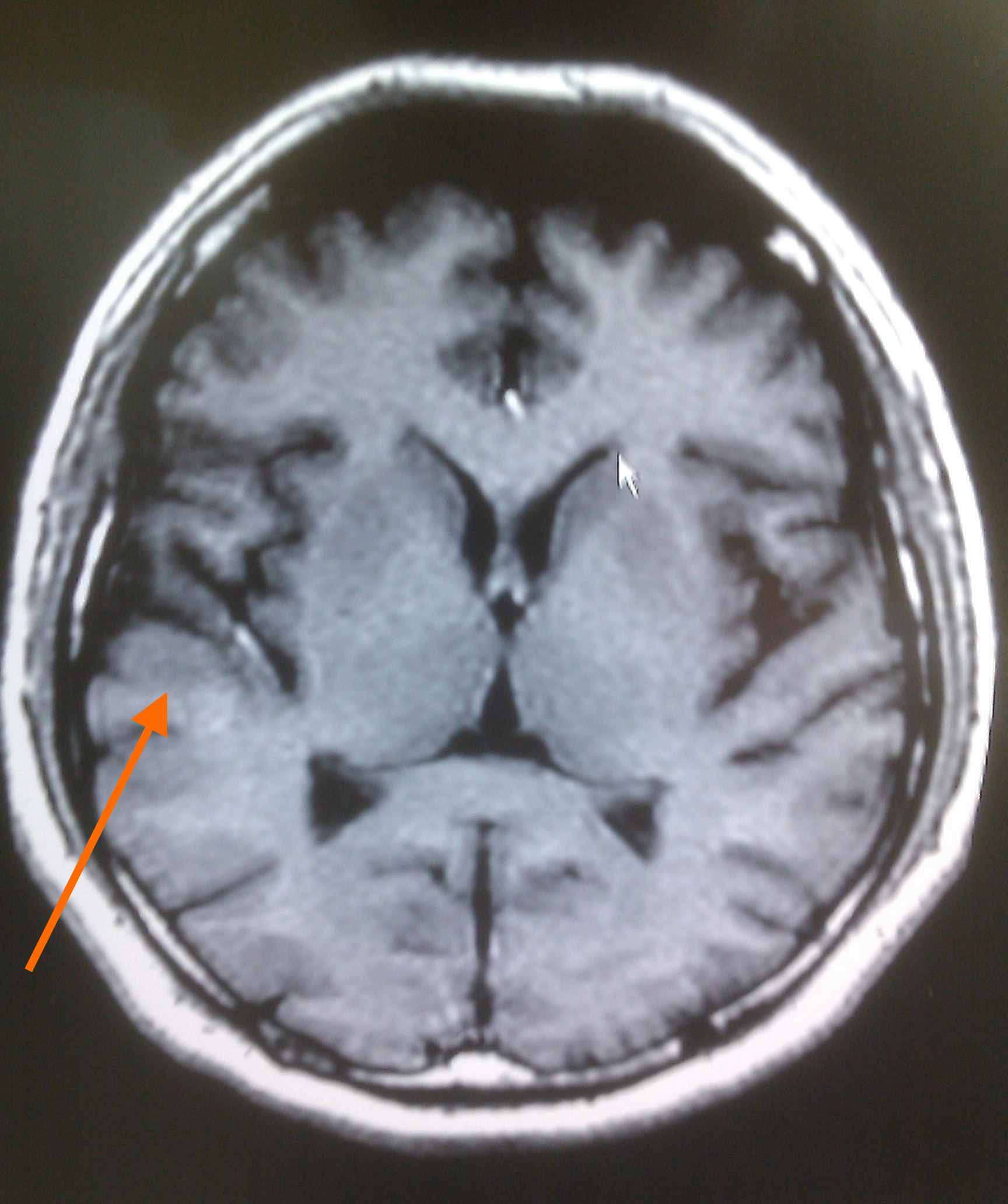

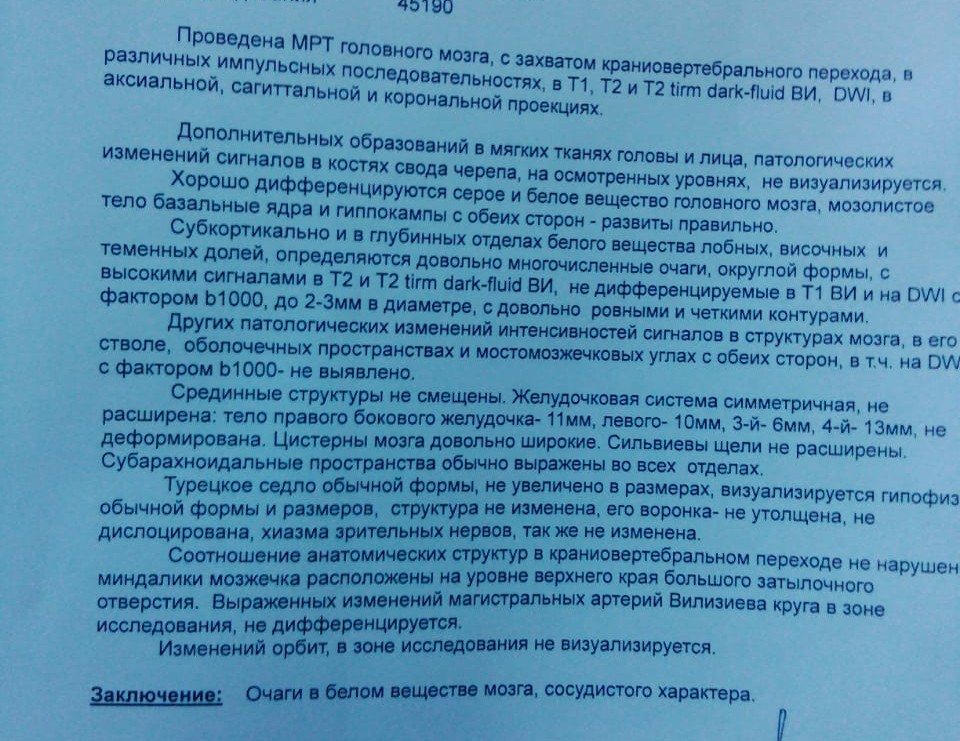

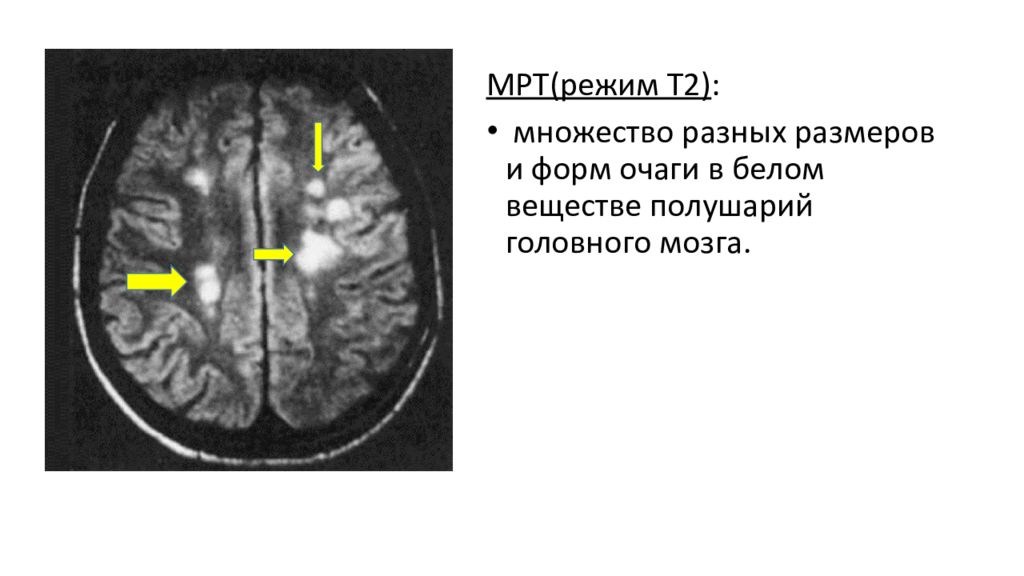

| МРТ (магнитно-резонансное изображение) головного мозга.Это сечение в горизонтальной плоскости, чуть выше ушей. Перивентрикулярный можно увидеть поражения белого вещества (белые пятна внизу). Этот это умеренный случай. | МРТ показывает умеренную PVM. Умеренная ПВМ соответствует примерно 15% бремени лейкоариоза. | Тяжелый ПВМ. 90-летняя женщина. Происходит слияние (слияние), так что верхние желудочки окружает облако. (Чутье) |

МРТ-исследования пожилых лица с нарушением равновесия и походкой по неизвестной причине часто проявляют атрофия лобной части и гиперинтенсивные очаги Т2 подкоркового белого вещества.(Кербер и др. др., 1998). Патологические исследования, хотя и немногочисленные, предполагают атрофию лобной части (усыхание), вентрикуломегалию (то есть большее сжатие), реактивные астроциты в лобном перивентрикулярном белом веществе (т. е. рубцевание) и увеличиваются толщина стенки артериол (Whitman et al, 1999).

Есть несколько мест поражения белого вещества. Черные области вокруг центра называются «перивентрикулярными поражениями белого вещества». Те, которые расположены между корой и желудочками с некоторым промежутком между ними, называются просто «поражениями белого вещества».Есть также подтипы в «глубоком белом веществе», ниже желудочков, некоторые в мозжечке, а иногда они видны в стволе мозга. Эта страница посвящена более высоким поражениям желудочков.

Поражения белого вещества лучше всего видны на МРТ-последовательности изображений головного мозга «T2 FLAIR». КТ не так чувствительны. Чем лучше (сильнее) магнит МРТ, тем больше поражений видно. Таким образом, МРТ, сделанная на современных аппаратах 3T, выявляет больше и меньше поражений белого вещества, чем сканирование на «открытых» сканерах.Патологически ШИМ соответствуют областям истончения миелина и глиоза, и часто сопровождаются лакунарными (дырочками) инфарктами и мелкими сосудами. атеросклеротическое заболевание.

Поражения белого вещества головного мозга — обычное дело, вызывающее тревогу, и врачи часто называют его «случайным». Возможно, по этой причине автору этой страницы (д-ру Хейну) несколько раз писали по электронной почте с энергично сформулированными просьбами ослабить язык, касающийся когнитивных последствий поражений белого вещества.Я просто сообщаю то, что говорится в литературе, и, к сожалению, «это то, что есть». Тем не менее, в ответ я скорректировал язык в некоторых местах, чтобы использовать более «академические» термины для обозначения пониженной умственной функции.

Существует огромное количество литературы о поражениях белого вещества, и здесь мы обсуждаем лишь небольшую часть из этих тысяч статей. Поскольку существует так много статей, обычно можно найти статью, подтверждающую практически любую гипотезу — это хорошо иметь в виду, читая обзоры, подобные этому.

Что вызывает эти поражения белого вещества?

Короткий ответ заключается в том, что почти все, что повреждает мозг, может вызвать поражение белого вещества.

Обычно в этих поражениях связывают «болезнь мелких сосудов» (СВД), предполагая, что небольшой кровеносный сосуд закрывается. Термин расплывчатый и может применяться как к закрытию кровеносных сосудов, так и к кровотечению. В случае ишемического (закрытого) типа СВД мозг, снабжаемый этим кровеносным сосудом, поврежден, и на последовательности FLAIR МРТ появляется белое пятно.

Гипертония (высокое кровяное давление) является «основным фактором риска» ПВМ. Alateeq et al (2012) сообщили, что «метаанализ совместимых результатов показал дозозависимую зависимость, при которой каждое одно стандартное отклонение увеличения систолического АД (САД) выше 120 мм рт.ст. связано с 11,2% (95% ДИ 2,3, 19,9, p = 0,0128) увеличение WMLs и -0,13% (95% CI -0,25, -0,023, p = 0,0183) меньший объем гиппокампа ».

PVM также связаны с курением, диабетом 2 типа и недавним ожирением.В частности, висцеральное ожирение может увеличивать глубокие поражения белого вещества из-за воспаления (Lampe et al, 2018).

Поражения белого вещества часто встречаются у людей с ВИЧ-инфекцией, даже у людей с хорошим подавлением вируса (Su et al, 2016). Haddow et al (2014) сообщили, что WML были обнаружены у 161 из 254 ВИЧ-положительных пациентов, из которых 35% имели «диффузную аномалию сигнала WM», а 24% имели паттерн, указывающий на «болезнь мелких сосудов».

Эти два изображения показывают мозжечок.Слева — изображение Flair, а справа — изображение GRE. Черные пятна «цветут» из-за железа, полученного из продуктов распада крови. Другие причины повреждения головного мозга, которые можно обнаружить на МРТ, включают кровотечения, которые также вызывают повреждение головного мозга. Эти поражения встречаются примерно у 11-23% пожилых людей, проживающих в общинах. Поскольку они содержат железо из крови, их можно отличить на МРТ от других типов повреждений, рассматривая их с помощью «последовательности», чувствительной к железу, такой как градиентное эхо (GRE) (Greenberg et al, 2009).Церебральные микрокровотечения также могут возникать в белом веществе и могут быть вызваны травмой, гипертонией или церебральным амилоидом. Как показано выше, небольшие кровотечения могут быть очень сильными на GRE (справа), но не заметны на FLAIR. Из-за «цветения» размер черных пятен на МРТ может быть больше, чем реальная площадь отложения железа. Изображения GRE с более длительным временем эхо-сигнала (например, TE> 50) могут усиливать цветение (т.е. вызывать ложные срабатывания). Церебральные микрокровотечения связаны с ускоренным снижением когнитивных функций.(Динг и др., 2017)

Как количественно определяются поражения белого вещества на МРТ

Существует множество шкал, которые в основном используются в научных исследованиях для количественной оценки поражений белого вещества. Schelten и соавторы рассмотрели 26 различных шкал в 1998 г. (Scheltens et al, 1998). В настоящее время (2019 г.) термины «легкая», «умеренная» и «тяжелая» предпочтительны с клинической точки зрения, поэтому вы можете проигнорировать этот раздел, если хотите.

ARWMC — возрастные изменения белого вещества.

Эта шкала представляет собой 4-балльную шкалу, основанную на изображениях МРТ с протонной плотностью (PD), T2 или T2-FLAIR.Изменения белого вещества были определены как «нечеткая гиперинтенсивность> = 5 мм. Лакуны были определены как четко определенные области> 2 мм с такими же характеристиками сигнала на МРТ, что и спинномозговая жидкость» (Wahlund et al, 2001)

Рейтинговая шкала ARWMC Поражения белого вещества Фронтальные, теменно-затылочные, височные, инфратенториальные / мозжечок, базальные ганглии. Левое и правое полушария оцениваются отдельно 0 Нет очагов 1 Очаговые поражения 2 Начало впадения 3 Диффузное поражение всего региона Поражения базальных ганглиев 0 Нет очагов 1 1 очаговое поражение (> = 5 мм) 2 > 1 очаговое поражение 3 Конфлюэнтные очаги Затем эта шкала дает 10 различных чисел — это 5 областей * 2 стороны.Это делает шкалу непрактичной для клиницистов, у которых нет ресурсов для подсчета 10 различных областей мозга. Вероятно, поэтому он не так популярен, как две более простые шкалы, представленные ниже.

Весы Fazekas

Более простые, но похожие шкалы включают шкалу Фазекаса, которая учитывает только 2 области мозга — (Fazekas et al, 1998). Эта шкала была самой популярной по состоянию на 2016 год.

Рейтинговая шкала Fazekas Поражения белого вещества Перивентрикулярное белое вещество (PVWM) — в основном это заболевание мелких сосудов 0 Нет очагов 1 Колпачки или карандаш-тонкая подкладка 2 Гладкий ореол 3 Нерегулярный перивентрикулярный сигнал, распространяющийся в глубокое белое вещество Глубокое белое вещество Часто они не ишемические. 0 Нет очагов 1 пункт 2 начало слияния 3 Большие сливные участки Шкала Ван Свитена

Другой подобной шкалой для оценки поражений белого вещества является шкала Ван Свитена (van Swieten et al, 1990). Эта шкала требует классификации двух областей: одна включает переднее белое вещество в срезе сосудистого сплетения, а другая — заднее белое вещество.Для МРТ было три значения: 0 (ничего или одно поражение), 1 — множественные очаговые поражения, 2, множественные сливные очаги. Затем два региона и 2 числа были добавлены вместе, чтобы получить оценку от 0 до 4. Этот довольно близок к шкале Фазекаса — он не требует различать два разных типа слияния и исключает глубокое белое вещество. Однако это кажется довольно близким к клинической шкале (ничего, легкая, умеренная, тяжелая), а преимущество клинической системы в том, что она довольно очевидна даже для людей, не являющихся радиологами.

Распространенность поражений белого вещества.